مطلع ستينيات القرن الماضي أخذتنا صُـدَفُ ذاك الزمان لمواصلة دراستنا في متوسـطة الفجر للبنين في حيِّ النَواب في الكاظمية. هناك التقينا بمُدَّرِسَـيْن مختلفَيْن عن سـواهما: مظفر النواب وصاحبه ورفيق دربه سـعدي الحديثي. أحـدهما شـاعر، والآخر مُنشَغلٌ بالأدب كذلك، ومُغَنٍّ للقصـيد البدوي خاصةً.

كان بعضنا، نحن تلاميـذهما، قد اهتدى، قبل هذا اللقاء، لتقليب كتب الأدب، وشَـمِّ رائحة أوراقهـا مأخوذا بغِوايةِ قراءتها. وكان فقرُ أهلنا، وبؤس أحوال الناس حولنا، قد أيقظا فينا، أو في الغالبية منا، ميولاً يسارية في لحظة تاريخية طغت فيها استقطابات السياسة والأفكار وصراعاتُها.

بـذور ذاك الإنشغالِ المُبَكِّرِ بالكتاب أينَعتْ وأثمَرت، فيما بعـدُ، حيث برز من بين أولئك التلاميذ كتابُ قصة ورواية، وشـعراء ونقادُ فنٍّ، وفنانو مسـرح وسـينما، معرفون جميعا. وكان لأستاذهم النواب دوره في هذه الولادات أيضا. نادرا ما كان يَلِـجُ غرفة الدرس دونَ “شَـدَّةِ” كُتُبٍ يصحبها معه. يتحدث عنها وعن مؤلِّفيها، مُعيراً إياها، بعد ذلك، لمن يرى فيه ظمَأً وفضولاً لقراءتها.

كان درسُهُ ودرس صاحبه المُغَنِّي مختلِفَيْن عما عهدناه من دروسٍ أداتُها التلقين تُحْشَى به عقول التلاميذ والطلبة، بحيث لا يبقى لهم غيرُ الحِفظِ ـ الدَرْخِ، واجتـرار ما حُشِيَتْ به عقولهم (طريقة “الكتاتيب” هذه ما تزال سائدة في مدارسنا حتى في هذا الزمان!). أسلوبٌ تقليدي وعتيقٌ في التدريس لا يُنْتِجُ معرفةً أبداً، بل يؤدي إلى عطالة العقل وسُباتِهِ. وهذا هو دَيْـدَنُ “الثقافات” التقليدية ودينُها عبر التاريخ كله، وفي كلِّ مكان. دَيْدَنها أنْ يظل الناسُ نياماً يَسْـهُلُ قِيادُهم.

دروس النواب وصاحبِهِ تذهب إلى إثارة التساؤل وإيقاظ العقول. دروسٌ يُصبِحُ التساؤل فيها طريقاً لتحرير الأذهان، ونَهجاً للمعرفة ومَدْخلاً إليها.

ما أزالُ أذكر، تماماً، ذلك اليوم الذي أضربنا فيه احتجاجاً على اعتقال مدير مدرستنا المربي الفاضل (علي عبد الحميد). كنا ما نزال صِبيَةً في الصف الثاني متوسط، أخذنا الحماسُ والتعاطفُ مع “مديرنا”، كما اعتدَنا وَصْفَهُ، إلى إضرابٍ تلقائي لم نُحَضِّرْ له، أو نُفَكِّر به وندرك معانيه وأبعاده. بعد سـويعات شـرع بعضنا يتسلَّلُ إلى غرف الدرس مُطَأْطِئي الرؤوس. وبعدَ لحظاتِ تَرَدُّدٍ عابرة عاد الجميع إلى أمكنة الدرس صامتين. كان درسنا نحن مع مظفر. دخل علينا، نحن المُحبَطين ساعتها، ليدعونا، في البدء، إلى رَفعِ رؤوسنا والنظَر إليه. لم يطلُبْ منا مواصلةَ إضرابنا. لم يُوَجِّهْ لنا لوماً لِتَخَلِّينا عما بدَأناه.

قال بضعَ كلماتٍ فقط . كانت هي الأخرى درساً آخر، أشار فيه إلى أنَّ أحدنا حين يتخذُ قرارا ما، ينبغي عليه أن يتأمَّلَ فيه، ويُقَـلِّبُهُ على وجوهه واحتمالاته المختلفة، ويتحمَّلَ مسؤوليَةَ قراره هذا قبل الشروع في تحقيقه. هل كانت هذه دعوة مُبَكِّرة لنا، آنذاك، للبدء في التفكير أنْ نكون أوصياء على أنفسنا وعقولنا وخياراتنا، وأن نتحمل المسؤولية عنها. هذا الدرس لم يكن سوى إضاءة أخرى في الطريق. سوى تحرير آخر لنا.

بعد ما يقرُب من أربعين عاما على تجارب التلمذة تلكَ، أُتيحت لي فرصةُ تقديم مُدرِّسي القديم في أمسية شعرية له، في المنفى هذه المرة، في (دار ثقافات العالم) في برلين. تلك الأمسية التي فاجأت مديرَ هذه الدار بالأعداد الغفيرة التي حضرتها. هرع عراقيون وعرب من ألمانيا وبلدان أخرى مُجاورة إلى برلين للقاء مظفر النواب والإصغاء إليه وهو يُرتِّل شـعرَه ويُغنِّيه. لم تعد قاعة الدار الكبرى تتسع للجميع. كثيرون ظَلُّوا وقوفاً في صالات المبنى الأخرى وحدائقه. وكان لا بُدَّ للمسؤولين عن (دار ثقافات العالم) أنْ ينصبوا، على عجل، مُكَبِّرات صـوت في الصالات والحدائق ليحظى جميعُ من حضرَ بفرصة الاستماع لمظفر. روى لي مدير الدار، في حينها، أنه لم يحدثْ في تاريخ الدار، أبداً، أن جاءت حشودٌ، كما اليوم، لحضور قراءات شـعرية، وبأيَّةِ لغة كانت، مثلما هو اليوم!

في تقديمي له في ذلك المساء تحدثتُ عن سنين تلمذتي، مع بعض أقراني، على يديه. وأشَـرتُ إلى أن تلك السنين كانت نعمةً جاد بها علينا زمانٌ شحيحٌ، عادةً، بِنِـعَمِهِ على أبناء البيوت الفقيرة مثلنا.

في هذه الأمسية رتَّلُ مظفر، أولَ ما رتَّلَ قصيدةَ حُلِمِ عودةٍ للمكان الأول المفقود. كان غالباً ما يبدأ بترتيل هذه القصيدة الشعبية المؤثِّرة في كلّ لقاءٍ شعري له مع العراقيين في مدن المنافي.

يِجي يوم نْرِدْ لَهَلْنَه،

يجي يومْ نْلِمْ حِزْنِ الأيامْ وْثيابِ الصَبِرْ وِنْرِدْ لَهَلْنَه،

يجي يومْ الدَرِبْ يمشي بْكَيفَهْ ياخِذْنَهْ لْوَطَنَّهْ،

يجي يومْ نْفَرِّﮒِ الغُرْبَةْ على العالمْ مْلَبَّسْ، والحِزِنْ طاساتْ حِنَّهْ،

زْغارْنا يعرفون إلْهُمْ ظَهَرْ بالدِنْيَهْ ومَدينَةْ وناسْ وجيرانْ وﮔَرايِبْ،

ما يـْﮕِلْهُمْ طِفِلْ: غُرْبَهْ عراقيينْ، وِيْموتِ الْلِعِبْ بعيونْهُمْ

يَطِفْلِ الناسْ ما نِعْتِبْ عَلَهْ اهْلَكْ كِلْ اِحْنَهْ غُرْبَهْ ،

لاﭼِنْ اِحْنَهْ نْشوفْ كِلِّ الحِزِنْ يَحْبَيِّبْ حبايبْ ،

يِجِي يومْ اَطفالْنا يَعَدُّونْ خَيطِ الشَمِسْ بِدْرابينْ كِلِّ الناسْ،

بَلْكِي الناسْ حَيَّ اللهْ طِفِلْ عنْ اهْلَهْ غايِبْ،

تِجِي الدَرابين تاخِذْهُمْ للبِساتينْ يْلَـﮕْطونْ الذَهَبْ خِسْتاوي ذايِبْ،

يِجِي ذاكِ اليوم؟ لاﭼِنْ آنَهْ خايِفْ

ﮔَبِلْ ذاكِ اليومْ تاكِلْني العـﮔارِبْ.

بعد اعتقال مظفر وعشرات الآلافٍ معه من شيوعيين وديمقراطيين آخرين، بينهم أعدادٌ كبيرة من خيرة مثقفي العراق وعلمائه وأكاديمييه حينذاك، دَرَجنا، نحنُ بعض طلبته القدامى (الروائي أحمد خلف، الكاتب والناقد التشكيلي جمال العتابي، الكاتب رياض رمزي، وكذلك الكاتب الراحل نصر محمد راغب) على اللقاء، غالباً في المساء، في بيت الشهيد المحامي منهل نعمة المهدي. كنا نتبادل الرأيَ، في آخر ما قرأناه من روايات وقصص ودواوين شـعر، أو ما حصلَ عليه أحدُنا، صدفةً، من قصائدَ لمظفر وغيره، مُهَرَّبة من السجون، ومطبوعة على ورقٍ شَـفاف خارج السجن بعد تهريبها. كانت قصائد مظفر الشعبية التي يُرتِّلُها علينا منهل من حافظته القوية تشغَل الساعات الأطول من تلك الأماسي. أول ما عرفناه من شعره، ونحن ما نزل طلبته، قصيدةَ (الريل وحَمَد). بعضنا قرأ ما كتبه عنها الشاعر سعدي يوسف بعد نشرها في مجلة (المثقف) عام 1959. وصف سعدي قصيدة مظفر هذه بأنها زهرة نادرة في حقول الشعر العربي، وقال إنه يضع جبينَ شـعره على طريق (الريل وحمد). كأنِّي بسعدي يهجِسُ هنا أنَّ طريق هذه القصيدة ـ المُفاجأة، في حينها، طريقَ حَجٍّ تسجدُ على أرضه قصائده، وتؤَدّي عليه بعضَ مناسِكها. ومن يعرف سـعدي يدرك ما تعنيه له قولته هذه.

في (الريل وحمد) يذهب ابن المدينة البغدادي، سليل العائلة الموسَرة، إلى لغة أخرى هي ليست، بالضرورة، لغته. مضى أليها ليخترعَ لها لغةً شعرية أخرى من داخلها. لغةً لم تعرفها هي قبله. ذهب إليها وكأنها هي التي تدعوه إليها، تُسْـلِمُهُ مفاتيحَ أسرارها ليكتشف فيها ما لم تكتشِفْه هي في نفسها بعدُ، عارفةً، ربما، أنه من سـيزيح الترابَ المتراكم، منذ قرون، على السحر المخبوء في أعماقها. أمسكَ بسحر هذه اللغة. صار يستنطِقُ روحَها وإيحاءاتِها، ويَجهَدُ لاستقصاء أماكنِ الضوء والظلال فيها. لقد ذكر مظفر، ذاتَ مرة، أنَّ أهوار الجنوب وسماءها هي التي سـاعدت في تفتُّحِ كل هذه الأشياء في داخله.

لقد منح مظفر القصيدة العامية زَهوَها الذي صارت تُعْرَفُ به. ومضى بها إلى أمكنةٍ وأساليب وفضاءات شعرية جديدةٍ، غير مألوفة قبله. نفثَ فيها من روحه حياةً أخرى مختلفة، وأغناها باستعارات وكنايات، ورموز وإيقاعات لم تكن تعرفها من قبل. مع النواب، لا مع غيره، ارتقت القصيدة العاميّة المكتوبة بلغة أهل الجنوب، غالباً، إلى مصَـافٍ ثقافية وجمالية عالية، لها أثرُها العميق في وعي وروح قارئيها أو سامعيها. وسرعان ما أصبح الكثير من العراقيين يرددون قصـائده هذه، ويغنونها، حتى بعد أنْ مُنِعَ بعضُها، في فتراتٍ بعينها، وأسْـقِطَ اسمُ شاعرها عنها.

القصيدة الشعبية في العراق بدأت تتوهجُ، في تقديري، فقط مع مظفر النواب، لتواصل توهجها مع شـعراء آخرين كبار جاؤوا بعده. السماويون الثلاثة مثلا: شاكر السماوي، عزيز السماوي وناظم السماوي، كاظم اسماعيل الكاطع، عريان السيد خلف، زهير الدجيلي، المُغَيَّبُ في بيروت، منذ مطلع ثمانينات القرن الماضي، ذياب كزار (أبو سرحان)، رياض النعماني، كامل الركابي وآخرون كُثْـرٌ غيرهم. كلُّ واحد منهم له خصوصيته، وبلاغة لغته، وسُبُلُهُ الروحية الخاصة للولوج ألى أعماق القصيدة، واستِكْناه أسرارها.

ولكن تظل، في تقديري، لقصيدة مظفر المكتوبة بالعامِيَّة أوالفصحى ميزة إيقاعها الموسيقي الخاص، فضلاً عن عناصر أخرى فيها. أنا لم أقرأ لشاعر لديه مثل هذا الإحساس بِجَرس الكلمة، ورنين الحرف، مثلما هو الحال لديه. يُفَضِّل مظفر، ويحلو له أن يُطلقَ على هذه الظاهرة في شعره توصيف (المَوسَقَة). نحن هنا إزاء نحتٍ لغوي مُمَوْسَقٍ هو الآخر.

نعرفُ أنَّ مظفر النواب جاء إلى هذه الدنيا، ونشأَ في بيت تتردد فيه أصوات الموسيقى الشرقية والكلاسيكية الغربية. وكان لهـذه الأخيرة، كما يروي مظفر، حضورُها حتى في لقاءات المساء البيتية لمثقفي بغداد في الخمسينات مثلاً. يلتقي فيها الطبيب والاقتصادي والأديب، والفنان التشكيلي والموسيقي، تصاحب جدلَهم وحواراتهم سنفونيات بيتهوفن وموزارت وجايكوفيسكي، وغيرهم من عمالقة هذا الفن في الغرب.

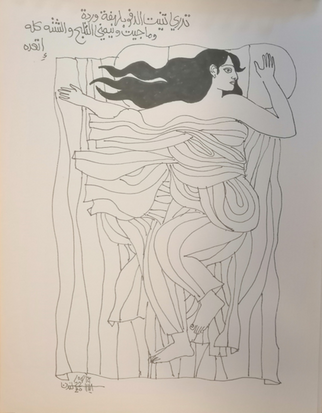

ومنذ الطفولة ظَلَّت تتسَرَّب أنوار هذا الفن وظلالُه، إيقاعاتُهُ وأنغامُهُ، إيحاءاته وألوانُه إلى وعي الشاعر وروحه، وتجد لها إشاراتٍ وأمكنةً في رسوماته الأولى، وفي قصائده العامِيِّ منها والفصيح. وكان أنِ اجتمعَ في روح مظفر الشاعرُ والمُغني والرسام. ولا دهشـةَ فالشـعر في البَدء غناء. هكذا بدأ في ثقافات الإغريق والشرق القديم، في الثقافات الصينية والهندية القديمة. ويتجلّى هذا في تعاويذ سحرة القبائل وتعازيمهم، في استدعاء روح الأسلاف، في رثاء المدن ومراثي الموتى، في أناشيد تقديس الآلهة وصلوات المعابد.

وكانت إيقاعات قَرْع الطبول في طقوسِ عاشـوراء، والأهازيج والمشاعل التي ترافقها، وأصوات الزناجيل تُساطُ بها الظهور، وألوان الرايات، وثياب الحِداد السود يرتديها الرجال والنساء، ونواعيهن المُنَغَّمَة، رافد آخر له أثرُهُ، هو الآخر، في تشكيل الذاكرة الإيقاعية للشاعر.

لم تكن قراءةُ مظفر لهذه المشاهد والحَدَثِ التراجيدي الذي تَصْـدُرُ عنه، وتدور حوله منذ دهور، قراءةً فولكلورية ذات منحى مذهبي ضيق، وإنما تَمَثَّـلَها في إطار رؤية فنية وفكرية مختلفة، تعبرُ الأفقَ الضيِّقَ إلى الإنساني الواسع. وهو ما تجَسَّـدَ في عدد من قصائده، فيما بعد. ومنها قصيدة (في الوقوف بين السماوات ورأس الحسين):

واقفٌ ها أنا ههنا،

إنّا في زمانِ يزيدٍ ،

لُعِنْتَ زماناً خِصى العقل فيه يقودُ فحولَ العقول،

ياربّ لابُدَّ تغفرُ للكُفرِ إنْ كانَ حُرّاً أبياً،

وهيهات تغفر للمؤمنين العبيد،

ذلكَ فهمي وأنتَ ضماني على ما أقول،

تعلمت منك ثباتي وقوةَ حزني وحيداً،

فكم كنتَ يوم الطفوف وحيداً ولم يَكُ

أشمخ منك وأنت تدوس عليك الخيول

مثل هذه القراءة المختلفة للموروث التاريخي العربي، وهو تاريخ يطغى فيه البعد الديني غالباً، نعثر عليها في دراسات وبحوث تاريخية مختلفة، وفي أعمال أدبية وفنية معاصرة عديدة، ونجد هذه القراءة بمنحاها الفكري ـ اليساري في قصيدة أخرى لمظفر كذلك، يقول فيها:

أحمل لبلادي حين ينام الناسُ سلامي،

للخطّ الكوفي يُتِمُّ صلاةَ الصبحِ بإفريز جوامعها،

لِشـوارعها،

للصبرِ،

لعليٍّ يتوضأُ بالسيفِ قبيلَ الفجرِ،

أُنبيكَ علياً!

مازلنا نتوضأ بالذلِّ ونمسحُ بالخرقةِ حَدَّ السيف،

ما زلنا نتحَجَّجُ بالبردِ وحرِّ الصيف،

ما زالت عورةُ عمرو بن العاص معاصرةً،

وتُقَبِّحُ وجهَ التاريخ،

ما زال كتابُ اللهِ يُعَلَّقُ بالرمح العربية،

ما زال أبو سفيانَ بلحيته الصفراءَ،

يؤَلِّبُ باسم اللاتِ العصبيات القبلية،

ما زالت شـورى التجار ترى عثمانَ خليفتها،

وتراك زعيمَ السُوقيَّة،

لو جئتَ اليومَ لحاربَكَ الداعونَ إليكَ،

وسَمَّوكَ شـيوعية.

كان للإغتراب والمنفى سرديتهما الطويلة تستعيدها ذاكرة العائلة النوابية، وتتوارث روايتها أجيالها جيلاً فجيل. قَدِمَ أسلافُ النواب، في زمنٍ ما، من جزيرة العرب إلى العراق. ومن عراق العصر العباسي اضطُرُّوا للهجرة إلى الهنـد. ومن بلاد الهنود ينفي الإنجليز العائلة، ثانية، إلى العراق.

بعد خروج مظفر من سجنه الأخير في العراق، نهايةَ الستينات، اختار المنفى كي لا يفقدَ ذاته وخياراته الحرة. أن لا يصمتَ عن قولةِ الحقَّ في ظلِّ أنظمةِ حُكمٍ يعرفها.

سبحانكَ كلَّ الأشياء رضيتُ سـوى الذُلِّ،

وأن يوضَعَ قلبي في قفصٍ في بيت السلطان،

وقَنَعْتُ يكون نصيبي في الدنيا كنصيبِ الطيرِ،

ولكنْ سبحانكَ حتى الطير لها أوطان،

وتعود إليها، وأنا ما زلتُ أطيرُ،

فهذا الوطنُ المُمتَدُّ من البحر إلى البحر سـجون متلاصقةٌ،

سَجّانٌ يُمسِكُ سـجّانْ.

أغلب قصائد (المساورة أمام الباب الثاني) قصائد رحيل دائم في بحار المنافي وصحاريها. رحيل حافلةٌ حكاياته بغنىً وثراء كبيرَيْن. حافلة بالرموز والكنايات تأخذنا إلى ما تخفيه وراءها من معانٍ وإشارات.

رحيلٌ يتصادى مع تيه (أوديسيوس) الإغريقي في البحر، ونهايته التي عاد منها إلى مدينته (أيثاكا) وحبيبته (بينولوبي) أغنى معرفة وحكمة.

أما شاعرنا فهو الربان المُبحرُ في التيه، تُرضِعُهُ النجوم موسيقاها السماوية، وهو نفسُهُ السفينة التي تُذكِّرُهُ بسفائن الطفولة وسواقيها فيقول متسائلاً:

(لم يَصِلْني خبرٌ عن سفائني الأولى/ أتراها غَرِقت/ أم تمضي إلى ميناء أخير).

وشاعرنا هو خشَبَةُ مِقوَدِ السفينة المخلوع المبحرِ وحده صوبَ المكان الأول، أو صوب اللامكان، وهو النورس الأنيس الذي يرمز للحرية والبحث عما وراء الغيوم. رحلات الذاكرة الشعرية هذه وتجاربها تدعونا، نحن قراءه، إلى التأمل، تجعلنا شركاء تجاربه في حركة رحيله عبر جغرافيات الروح وبحارها،

قصائد الرحيل والتيه المفتوح هذه بحث فلسفي يحاور فيه الشاعر نفسه وزمانه وسفينتَه عروسَ العرائس، متوحِدا معها مثل صوفي يستغرقه العشق. هذا البحث الدائم هو ما يجعل الشاعر أكثر معرفة بنفسه وبالعالم. اكثرَ معرفة بوطنه الضائع البعيد. أكثرَ اقتربا منه، حتى لكأنَّ العراق ونخيلَه يَحِلاّن فيه :

عروسَ العرائس!

أدعو النجوم إلى قمرتي ،

فأنا أولِمُ الليلَ نذراً وألبس أبهى ثيابي،

فقد كنت عند نخيل العراق، وإنْ كان حلماً،

وكان العراق على مُهرِهِ عارياً

مثلما ولدته السماءُ،

وكان على عَتَباتِ العراقِ الضياءُ،

وبين ضلوعي فضاءٌ به نجمةٌ، لستُ أدري بماذا تُضاءُ؟

وفي نجمتي تلكَ يجتمع اللهُ والأنبياءُ.

يُفصِحُ قصيدُ مظفر، حتى قصائد الحب فيه، عن أنَّ شـاعره يرى في الشعر فنا خاصاً يُعبِّرُ الشاعر، من خلاله، عن رؤيته للعالم وتَمَثُّلِهِ لأحواله، وانتمائه له والتأثير فيه. يَستَهِلُّ مظفر ديوانه (المُساورة أمام الباب الثاني) بمقطَعين صغيرين يُلخصانِ، كما أرى، فلسفة قصيدةِ مظفر وموقفها من العالم. في الأول منهما نقرأ:

(ثَمَّ امرأة تُلَخِّصُ كلَّ بساتين التُفاح/ وثَمَّ لحظةٌ تفتحُ فيها دماملُ التجربة عيونَها/ وترى ما المُعافَى لا يرى/ وهذا ما لَخَّصْتُ عن التخليص). والمقطع الثاني يؤشر إلى تجربة ثانية:

(لقد قُتِلوا قبل ذلك/ وكانت النجوم/ وأما الآنَ في ساعة الفجر من تموز/ فقد أُعْدِمَتِ الجثث/ الخروج من الصمت يَتِمُّ بكلمةٍ مُجازفة). قتلُ الإنسان يُنْتِجُ قَتْلَ الأوطان، كما تُظْهِرُ تجارب التاريخ. تماماً مثلما مَهَّـدَ إحراقُ الكتب إلى إحراق البشر، وموتِ العقل في وطنٍ ما يعني موت هذا الوطن، في النهاية.

ومنذُ البدء ومظفرُ مُنشغل بالناس وهمومهم وأحلامهم. منذُ البدءِ وهو يعي حاجة مجتمعه لدور المثقف النقدي الفاعل. دون هذا الدور لا يكون المثقف مثقفاً حقاً، في تقديري. في حوار للصديق الدكتور حسين الهنداوي مع مظفر، نشره في كتاب صدرَ عن (دار المدى) بعنوان (مع مظفر النواب في أعالي الشجن) يشير مظفر إلى نشوة علاقته بالقصيدة، ورؤيته لها ولدورها، فيذكر أنَّ كتابة القصيدة نشوة. قراءتُها نشوة، وترنيمها نشوة كذلك، حيث تُلغَى المسافاتُ بين الشاعر والناس. ويضيف قائلا: (تجربتي الحياتية والشعرية والسياسية هي التي أوصلتني إلى هذه اللحظة من الفَهم).

لحظة الفَهم هذه هي ما جعلت من قصيدته قصيدةَ مواجهـة لكل ما هو غير عادل وغير انساني. قصائد “هجائه” للنظام العربي الرسمي، هي قصائد احتجاجٍ ومواجهةٍ بامتياز. ومنها قصيدته الشهيرة (القدس عروس عروبتكم). تناول عدد من النقاد هذه القصيدة بالذم، ونعتوها بأنها قصيدة “متطرفة!” و”بذيئة!”. أصغيتُ لأحدهم، صدفةً، وهو يزعم واهماً: “أن الشاعر عجز عن العثور على لغة أخرى لقصيدته غير هذه اللغة!). لم يلتفتْ أحد منهم إلى عُمقِ الوجَع الوجودي، الفردي والجماعي، وتاريخ الخداع والخيبات الطويل، وازدواجية المعايير “الأخلاقية” التي صاحبت هذه المأساة، وأحاطت بها منذ البدء وما تزال.

القدس عروس عروبتكم،

فلماذا أدخلتُم كلَّ زناةِ الليلِ إلى حجرتها؟!

ووقفتُمْ تستمعونَ وراء الباب،

لصرْخاتِ بِكارتِها،

وسحبتم كُلَّ خناجركم،

وتنافَخْتُم شَـرَفاً،

وصرختم فيها أن تسنتَ صَوناً للعِرْضِ،

فما أشـرفكم!

أولاد القحبةِ هل تسكُتُ مُغْتَصَبَة؟!

أولاد القحبةِ،

لستُ خجولاً حين أصارحكم بحقيقتكم،

إنَّ حظيرةَ خنزيرٍ أطهرُ من أطهرِكم،

تتحركُ دَكَّةُ غَسْلِ الموتى، أمّا أنتم

لا تَهْتَزُّ لكم قَصَبَة،

الآنَ أعرِّيكم في كلِّ عواصم هذا الوطن العربي،

قتَلتُم فَرَحي، في كل زقاق أجدُ الأزلام أمامي،

أصبحتُ أحاذر حتى الهاتف،

حتى الحيطان، وحتى الأطفال،

أقيئُ لهـذا الأسلوبِ الفَجِّ،

وفي بلدٍ عربيٍّ كان مجرد مكتوبٍ من أمي،

يتأخر في أروقة الدولة شـهرين قمَريين.

هذا المقطع من القصيدة، كما مقاطعها الأخرى، تتحدث عن واقع النظام الرسمي العربي. كما هو. وقد قال مظفر بما يُشبه الشعر مرةً: (اغفروا لي حزني وخمري، وغضبي وكلماتي القاسية. بعضكم سيقول بذيئة. لا بأس. أروني موقفا أكثر بذاءةً مما نحن فيه).

هذه القصيدة ومثلها قصيدةُ (قِمَم) وغيرها من قصائد السخرية السوداء والاحتجاج، ليست، في الجوهر، سـوى تَعرية مُرَّة لأوثانِ تنتصب في متاحف الحُكْم في هذا الوطن العربي، وغالبية عُربان هذه الأمة ما تزال تطوف حولها، مثلما كانت قبائل العصور السحيقة تطوف حول طماطمها، وترى أنها صلتها بالسماء، وتمائمها التي تتعوذ بها من الشرور.

نقد البعض لقصائد مُظَفر هذه ظل يدور، في الأساس، حول “لا أخلاقية” الكلمات، وفقدانها للحشمة!

ولكنَّ هذا “النقد” يُغفِلُ أنَّ الكشفَ والمعارفَ التي تأتي لنا بها هذه اللغة “اللاأخلاقية” هي الأخلاقية الحقيقية. هي المعاني الحقيقية لمثل هذه القصائد. كشفُ القبح والقبيح في حياتنا له أخلاقيته. له جماليّاته الأخلاقية كذلك.

مظفر النواب شاعر احترف الحرية في قول ما يشاء. ومن يحترف الحرية في هذه الصحارى العربية يكون ملعونا، غريباً، مُطاردا في كل زمان ومكان.

بعد وداع مظفر للمكان الأول أصبحت روحه نورساً قلقاً يغفو على موجة. هذا النورس أظنه يظل قلقاً حتى وهو يرقد الآن قربَ ثدي أمه