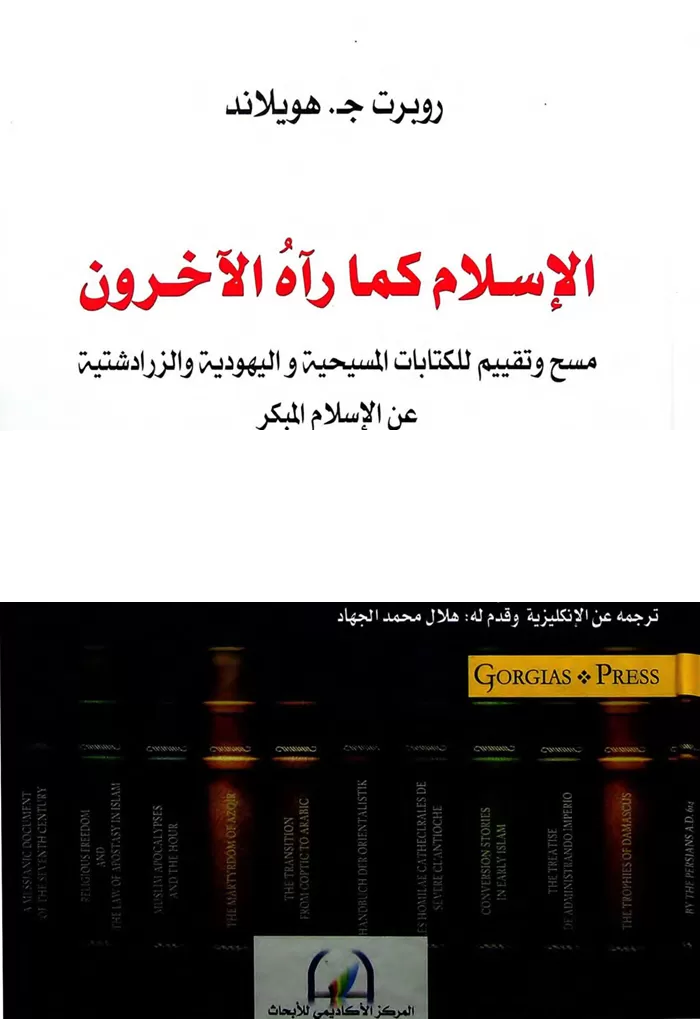

الإسلام كما رآه الآخرون

مسح وتقويم الكتابات المسيحية واليهودية والزرادشتية عن الإسلام المبكر

قدَّمت مدرسة المراجعين الاستشراقية، أفكارا وتفسيرات تشكك في صحة السرديات الإسلامية التاريخية، ان هذه المدرسة التي تأسست منتصف سبعينيات القرن المنصرم في اوروبا والولايات المتحدة، ترى ان ما وصلنا من المدونات العربية التي تحدثت عن تاريخ الإسلام المبكر، قد كُتبت بعد أكثر من قرنين على نشوء الإسلام، بعدها جاءت مدرسة ساربروكن الألمانية التي أسسها الألماني كارل هاينز اوليغ ( 1938ــ 2024) عام 2007، و التي تناولت التاريخ الإسلامي بمنهج النقد التاريخي، مؤكدة ان السرديات التاريخية الإسلامية، ليست سوى اسفار أدبية لا يصح الركون اليها في فهم ما حدث في تلك الحقبة.

وقد اصدر المراجعون ( او المنقحون) عددا كبيرا من الكتب التي بينوا فيها رؤاهم و تصوراتهم عن تاريخ الإسلام المبكر، الذي اطلقوا عليه ( الثغرة الكبيرة)، ومن بين هؤلاء، المستشرقة الدانيماركية ( باتريشا كرون 1945ــ 2015 ) التي تتلمذ عليها المؤلف (هويلاند)* ويصفها بأنها ملهمته، لذا اعتمد على الكثير من المصادر التي اعتمدها كتابها (الهاجريون)، فقد تقدم اليها لكي تشرف على أطروحة عن الإسلام المبكر، ولم يكن ردها مشجعا، قائلة له: ان هذا الموضوع لا يحظى باهتمام احد، وقد يؤثر ذلك على مستقبلك الاكاديمي، لكن وقع ما يلفت انتباه العالم الى الإسلام، احداث الحادي عشر من سبتمبر وغزو أفغانستان والعراق، الامر الذي أدى الى ان تكون هكذا دراسات هي (موضة) الدراسات الاكاديمية.

يعرب المؤلف عن تأثره بما كتبه المؤرخ الفرنسي كلود كاهين ( 19ـــ 1991 ) وبعده باتريشا كرون ومايكل كوك، فقد ادرك منهم، ان فهم التاريخ المبكر للإسلام وتطوراته، يستدعي جميع آراء كل أولئك الذين شاركوا فيه، لأن كل مجموعة تقدم رؤى لا يقدمها الآخرون.

لقد بنى (هويلاند) دراسته* هذه على تساؤل محدد، هو كيف نبرر استخدامنا المصادر غير الإسلامية فقط لإعادة بناء قراءة البدايات المبكرة للإسلام؟ وإذا كانت المصادر الإسلامية وغير الإسلامية تقدم صورة زائفة للأحداث، فكيف يمكننا تفسير ان كليهما يقدم الصورة الزائفة نفسها؟

انه يريد ان يعلن بأنه ليس من المنطقي، إبداء الريب في اتفاق الغالبين والمغلوبين على تدوين وقوع الحدث التاريخي الذي عاصروه، بغض النظر عن تفسيرهما له، فكانت فكرة المؤلف تنطلق من حقيقة مفادها ان المسلمين الفاتحين، والأمم المغلوبة، قد عاشوا في العالم نفسه، لذا من المؤكد ان تجمعهم ثقافة واحدة تمليها الحقبة التاريخية على الجميع.

يشير (هويلاند) بفطنة، الى ما اسماه، (سيولة النصوص وحركتها) في السرديات الإسلامية، أي ان الصياغة اللغوية تختلف من مخطوطة لأخرى، اما حركتها فهي الانتشار بشكل واسع، فقد كانت النصوص تُنقَل شفاهة وكتابة، وفي الثقافة العربية الإسلامية هناك تقدير كبير للنقل الشفاهي، أي ان الذي يحفظ عددا كبيرا من الاحاديث هو افضل ممن يجمعها في كتاب او يعتمد نسخة مكتوبة، وهذه السمة ما زالت سائدة في الثقافة العربية المعاصرة.

ان العنوان الفرعي للكتاب هو: مسح وتقويم الكتابات المسيحية واليهودية والزرادشتية عن الإسلام المبكر، إذن هو استقصاء وبحث مضن في كل النصوص التي كتبت عن تاريخ الإسلام المبكر من سنة 630م ــ 780 م ، أي حوالي 150 عاما، جمعها المؤلف من لغاتها الام الاثنتي عشرة لغة، اخضع النصوص لتحليل نقدي واضعا في حساباته المواقف النمطية والعدائية المسبقة للأمم فيما بينها، كيف تعاملت مع الدين الجديد؟ بالصراع حين، وبالحوار حين آخر.

شُيّدَ الكتاب على أربع ركائز، الأولى، توضيح التشابه بين المسلمين والشعوب المغلوبة التي عاشت العالم نفسه، كما قّدم الكتاب مسحا موسعا ودقيقا للكتابات التي كتبها غير المسلمين عن الإسلام المبكر، قدمها ضمن سياقها التاريخي مع ضبط سنة تأليفها والاطمئنان على موثوقيته، قسّمت هذه الكتابات على قسمين:

- مصادر ذكرت الإسلام عرضياً، من هذه الإشارات العرضية المهمة ما يطلق عليه (تعاليم يعقوب) والتي تذكر ظهور نبي بين العرب ولكنها تشكك بنبوته، الوثيقة تعود الى سنة 632م، وهي السنة الي توفي فيها نبي الإسلام.

- مصادر ذكرت الإسلام قصداً، ان الكتابات الأولى التي واجهت انتصارات المسلمين جاءت بطريقة التنبؤات التي تنذر بنهاية العالم، وهي نوع من العزاء والمناشدة للمؤمنين المسيحيين، حتى لا ييأسوا وان يتشبثوا بدينهم فإن الخلاص قريب.

بعدها ظهرت تحريرات لمدونات تاريخية ثبتت اخبار الدين الجديد، حيث نجد ستيفانوس الاسكندري (ت 630م) يتحدث عن محمد كنبي ظهر في صحراء يثرب واعدا اتباعه بالجنة، وترحيب اليهود بالمسلمين، وهذا امرٌ متوقعٌ لأن اليهود كانوا يعانون القهر البيزنطي، كذلك المخطوطة المسماة (وثيقة 637م) التي تؤرخ دخول (الساراكين) الكفرة مدينة القدس، انهم دخلوها بإذن الله عقابا لنا، وفي المصادر الإسلامية يحدد تاريخ هذا الحدث سنة 17هـ، وفي إشارة أخرى يصفون الساراكين بمسند قدمين للأباطرة الرومان وهو تلميح لدولة الغساسنة.

ان إطلاق تسمية ساراكين على العرب، يحمل الكثير من حمولة الازدراء والاستصغار، فالمراد به، ان العرب هم أبناء إسماعيل ابن هاجر، التي طردتهم سارة (فارغي اليد)، أما تسمية (مسلمون) فلم تعرف عندهم قبل عام 775م، ولكننا نجد بردية تعود لسنة 22ه 643م فيها ذكر للبسملة الإسلامية.

وفي مذكرات كتبها كاهن سنة 640 م، يذكر فيها احداث سنة 634ه ان (عرب محمد) اشتبكوا مع الرومان بمعركة في فلسطين، الوصف هنا يتطابق مع ما كتبه المؤرخون المسلمون عن معركة (داثن) التي وقعت قرب غزة سنة 634م، وهنا يسجل اول ذكر للنبي محمد في الكتابات السريانية.

أما المؤرخ الأرمني سبيوس الذي كتب تاريخ هرقل، فيكتب في تاريخه، ان بعض اليهود وتاجر اسمه محمد نبهوا العرب الى الاعتراف بإله حي، وهذا كان مدخل كتاب (الهاجريون) لباتريشا كرون، الذي صدر عام 1975 واثار جدلا واسعا، ولكن المفيد مما ذكره سيبوس هو حديثه عن انتصار معاوية في الحرب الاهلية الأولى 661م معركة صفين، وتحدث عن مقتل عثمان، يقول: قتلوا ملكهم عثمان ونهبوا الكنوز ونصبوا ملكا آخر، اسمه علي، والطريف انه ذكر تحالف اهل المدينة والمصريين في قتل عثمان بما يتطابق مع تصور اهل الشام لتلك الاحداث.

فيما كتب يوحنا بن الفنكي سنة 687م /67ه كتابه (النقاط البارزة) ذكر فيه، ثورة عبد الله بن الزبير الذي ثار غيرةً على (الغربيين) الامويين، وانتقل الى مكان معين في الجنوب حيث كان حرمهم وعاش هناك، وهذا المكان الذي في الجنوب هو مكة كما في السرديات الإسلامية، الامر الذي يبدد طروحات المستشرق الكندي ( دان جيبسون، 1956 ــ ) الذي ينظر الى ان موقع الكعبة هو مدينة البتراء.

وكتب ابن الفنكي أيضا، عن المختار الثقفي واستخدامه للموالي في حربه ويحدد موته بما يتطابق مع المصادر الإسلامية 687م/67هـ.

في القسم الثالث من الكتاب بيّن (هويلاند) كيفية التعامل مع كتابات غير المسلمين، واضعا نصب عينه تحاملهم وعدم تصديقهم للدين الجديد وسرعة الانتصارات العسكرية على الجيوش الرومانية، محللا البنى النظرية في تعليقاتهم حول ظهور الإسلام.

لقد التزم المؤلف بمنهجية التقسيم الموضوعي للمخطوطات، وأفرز فصلا خاصا عن سير الشهداء المسيحيين، هذه السير تتحدث عن شهداء تم اغواؤهم من قبل المسلمين ليدخلوا الإسلام، ثم ارتدوا فأقيم عليهم حد الردة، وفصل آخر عن المناظرات التي نظمت بين امراء مسلمين ورجال دين مسيحيين، ان المشهور منها بين المؤرخين، تلك المراسلة التي جرت بين عمر بن عبد العزيز (حكم من 717م ـــــــ 720م) (99هـــ ــــ101ه) وحكم ليون الثالث بنفس الفترة، في هذه المناظرة يذكرون ان ليون قطع حجة عمر، وهذا رأي متوقع، فأي طرف في المناظرات يدعي صحة حججه، ولكن المفيد فيما كُتب، ان عمر بن عبد العزيز اصبح متسامحا، وهذا معروف في المصادر الإسلامية.

لقد اختلفت تصورات غير المسلمين عن الانتصارات العسكرية الإسلامية، وتنازعوا في تفسيرها، فهل هي عقوبة جماعية او عقوبة للملوك؟ وربما خسروا المعارك لأن المسيحيين سجدوا للأيقونات! وفيها اعتمد المسيحيون على ارثهم الادبي المضاد لليهود والفرس، ووظفوه في التعامل مع المد الإسلامي، وهذا ما يبرر ابتهاج اليهود عند سماعهم مقتل الضابط البيزنطي على يد العرب في المعارك الأولى، واستدعاء تاريخ الاحتلال الفارسي لبيت المقدس سابقا، عندما حسبوه أداة غضب الرب، من الواضح ان هذا التفسير يفرغ العرب من جدارة الاحتلال او حتى رضا الرب عنهم، وما عسى المغلوب ان يقول غير ذلك؟

وكانوا يوعزون احتكار العملة الرومانية للتداول النقدي الى سبب حملها الصليب، فهي رمز القوة التي منحها الله لها، وظلت هي العملة الرسمية المتداولة في الدولة الإسلامية الجديدة ودولة الفرس قبلها، حتى سنة 75هـ، حينما سك عبد الملك بن مروان عملة جديدة حلت فيها النقوش الإسلامية محل الصليب.

اختتم (هويلاند) كتابه بستة ملاحق مهمة جدا، لأنها تقدم لأول مرة، والكثير منها لم ينشر او يترجم سابقا، والجدول في ادناه، يبين المخطوطات والوثائق التي اعتمدها المؤلف، مبوبة موضوعيا، وهي بلغاتها الأم، والتي دُونت في القرن الأول الهجري وبقليل بعده.

هذا الجمع للمخطوطات في كتاب واحد، مع ذكر تواريخها ومصادرها، يوفر على الباحثين مشقة الاستقصاء، ويوفر رؤية واضحة بمقابلة النصوص مع بعضها وبالتالي الوصول الى تصور أقرب الى تفهم مرحلة الإسلام المبكر، وممكن لها ان تزودنا برؤية موسعة لتاريخ الشرق الأوسط وتلهم الدارسين الجدد لحقبة تاريخية مهمة، توصف بأنها (ثغرة كبيرة) اثارت اختلافات كبيرة بين المؤرخين، وقد تكون هذه الثغرة هي التي تسببت بظهور مدرسة المنقحين او المراجعين، الذين حاولوا ان يردموها بتصورات وتخريجات مختلفة، وقد سلك هذا الكتاب (الإسلام كما رآه الآخرون) طريقا شاقا في البحث الدقيق والطويل، للوقوف على اكثر من مئتي مخطوطة وبردية من المدونات غير الإسلامية، باثنتي عشرة لغة، والخروج منها بنتائج مهمة، قد تقترب من الركون لتصديقها عند مقارنتها بالأدلة الإسلامية والاثارية، وتوقف المؤرخين على ارض اكثر صلابة، وتدعو الى (مراجعة) ما اختطته مدرسة المراجعين الاستشراقية، التي تتلمذ مؤلفه (هويلاند) على أساتيذها المؤسسين.

ـــــــــ

* روبرت .ج.هويلاند ( 1966ـــ المواطنة : أمريكا) وهو حالياً عالم آثار و أستاذ تاريخ الشرق الأوسط و العصور القديمة الى الإسلام المبكر، في جامعة نيويورك، درس العربية والفارسية والآرامية، له 17 كتابا، نشر كتابه هذا عام 1997.

* الإسلام كنا رآه الآخرون، روبرت .ج.هويلاند، مسح وتقويم الكتابات المسيحية واليهودية والزرادشتية عن الإسلام المبكر، ترجمه عن الإنكليزية وقدم له : الدكتور هلال محمد الجهاد، جامعة الحمدانية نينوى، بدأ بترجمة الكتاب في مدينة الموصل قبيل سيطرة داعش وعاش تجربة قاسية خلال رزوح المدينة تحت ظروف حياتية قاهرة خلال حكم الظلاميين ومعارك التحرير الطاحنة، طباعة المركز الاكاديمي للأبحاث ، ط1، 2024

ـ كامل داود/ باحث. رئيس اتحاد الادباء والكتاب العراقي في مدينة الديوانية ـ العراق