لا تكمن الثقافة الحقيقية في تسويق الآراء بالعنف او بالتعود على التجهيل

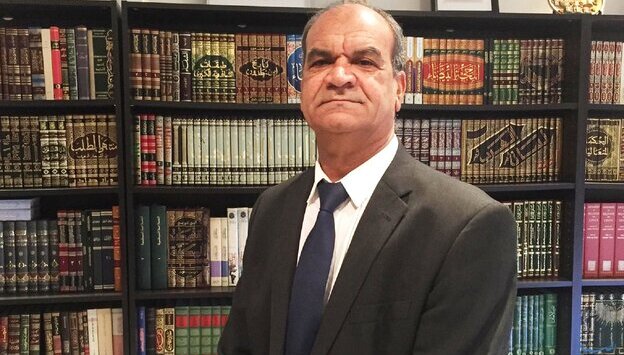

الغانمي تولد 1958، كاتب ومترجم عراقي، يقيم في استراليا، تخرج من قسم الترجمة بجامعة الموصل عام 1982. له اكثر من 70 كتاباً بين مؤلف ومترجم. بدأ دراسة علم اللغة في الثمانينات، ثم تطورت اهتماماته للنقد الادبي والفكري والدراسات التراثية. نقل اعمالاً نقدية مهمة للعربية وحقق نصوصاً تراثية مخطوطة لم تنشر سابقاً. يتميز بالتحليل النفي للسرد العربي القديم، ويدرس أنماطه المختلفة من الحكايات البطولية للمقامات. حصل على جائزة الشيخ زايد للكتاب عام 2017 في فرع الفنون والدراسات النقدية. ويعتبر من ابرز الباحثين والمفكرين العرب المعاصرين الذين جمعوا بين الأصالة والمعاصرة في دراسة التراث بأدوات نقدية حديثة.

كيف أثَّرت نشأتك في العراق على توجُّهك الثَّقافيِّ والفكريِّ والأدبيِّ؟

الغانمي: لا بدَّ أن تكون لبيئة متعدِّدة، مثل البيئة العراقيَّة، أهمِّيَّتها في تنشئة الأجيال التي تتربَّى على قيمها. ولا يخفى أنَّ التَّعدُّديَّة العرقيَّة والثَّقافيَّة والفكريَّة هي عنصر إبداع في تكوين الأفراد، بقدر ما تكون عنصر إجهاضٍ لإبداعهم. ويرتبط هذا الأمر بدرجة تنظيم هذه التَّعدُّديَّة، ونوع السُّلطة التي تنظِّمها. وبقدر ما تكون السُّلطة ناجحةً في احترام التَّعدُّديَّة، تتحوَّل التَّعدُّديَّة الثَّقافيَّة إلى عنصر تطوير للمجتمع؛ تفتح مواهبه، وتضخُّ فيه القيم الإيجابيَّة، وتعمل على تنمية موارده الفكريَّة وقيمه الأخلاقيَّة المتفتِّحة. وفي المقابل، حين تكون السُّلطة استبداديَّة لا تعمل إلا على ترسيخ نفسها، وتنمية بطشها، فإنَّ التَّعدُّديَّة تتحوَّل إلى عنصر مدمِّر، لأنَّ السُّلطة تتولَّى الانحياز لبعض الأعراق أو الثَّقافات وتسويدها على غيرها، وتسخير موارد البلد للاستفراد بها، وحينئذٍ تنقلب التَّعدُّديَّة الثَّقافيَّة إلى عنصر تخريب للمجتمع بأسره.

وبرغم بساطة هذه الصُّورة الثَّنويَّة، فإنَّها صحيحة، وتنطبق على البيئة العراقيَّة التي نشأنا في أحضانها جميعاً. وفي الواقع، فقد جرَّبنا جميعاً كيف تستطيع السُّلطة أن تبطش بالمجتمع، وتقلب قيمه الإيجابيَّة إلى قيم سلبيَّة لتعزيز استبدادها، وتنمية مواردها على حساب موارد المجتمع وقيمه الإيجابيَّة. ويمكن أن نسمِّيَ أنفسنا بأنَّنا الأجيال التي أكلت أعمارها الحروب؛ في البداية حرب الشَّمال، ثمَّ الحرب العراقيَّة الإيرانيَّة، ثمَّ حرب تحرير الكويت، التي انتهت باحتلال العراق تماماً. وربَّما لا تكاد توجد عائلة نجت من تبعات هذه الحروب؛ نساء ترمَّلت، وأطفال تيتَّمت، ورجال تعوَّقت، وأجيال طحنتْها الكوارث.

وانعكست ملحمة الخراب التَّدميريَّة هذه في الأدب، الذي استولى عليه الهمُّ الأيديولوجيّ في تسويق النَّظرة العنصريَّة للفئة الحاكمة، وأدواتها الرَّهيبة في بسط هذه الأيديولوجيا، كما انعكست لاحقاً في الدَّعوات المتتابعة لأدب الحروب، وتمجيد ثقافة العنف، وترسيخ سلطة الاستبداد البشعة. وكان هذا كلُّه يتطلَّب من المثقَّف أن يحصِّن نفسه في البداية ضدَّ هذه الأيديولوجيا البغيضة، وأن يحافظ في الوقت نفسه على إيمانه بالتَّعدُّديَّة دون أن يستفزَّ حفيظة السُّلطة، أو يرتزق على أعتابها، أو يهين نفسه بانتظار فتات موائدها، وإلا فإنَّ السُّلطة جاهزة للانتقام منه بمنتهى السُّهولة. كان الواجب الأخلاقيّ يدعو المثقَّف النَّزيه إلى مقاومة ما تدعو إليه السُّلطة من قيم استبداديَّة بقيم تعدُّديَّة مقابلة لها. ومن هنا جاء اهتمامي شخصيّاً بتوفير الأدوات النَّقديَّة لمقاومة تضخُّم الأيديولوجيا في الانفتاح على المناهج النَّقديَّة الحديثة، التي تحثُّ على التَّعدُّد والتَّنوُّع واحترام قيم الآخر، وتبديد سلطة الاستبداد الوهميَّة، بالدَّعوة إلى التَّسامح، وهذا ما يشكِّل النَّقيض المباشر لأدب الحرب الواحديّ ذي البطل الكريه المنتصر دائماً تمجيداً لقيم الاستبداد والتَّسلُّط. بأدواتنا النَّقديَّة البسيطة، التي ابتكرناها بعيوننا وأيدينا وضمائرنا النَّقيَّة، كنّا نريد مقاومة الآلة الجهنَّميَّة العملاقة التي صنعتها الدَّولة عن طريق استباحة الأعراف، وانتهاك القيم، وسيادة نماذج الكراهية والعنف والبغضاء.

ما هي المحطّات المفصليَّة في مسيرتك الأدبيَّة والعلميَّة التي شكّلت رؤيتك الإبداعيَّة والفكريَّة؟

الغانمي: من الصَّعب أن أكون ناقداً ومنقوداً في وقتٍ واحدٍ، ولعلَّ الآخرين أقدر مني على تصنيفي. ولكن يمكن القول بشكل عام إنَّ اهتمامي بالأدب قد بدأ بالفلسفة. وهذا شيءٌ صرتُ مؤخَّراً أصنِّفه بوصفه إعجاباً بالأبنية الفكريَّة والصُّروح النَّسقيَّة التي تبنيها الفلسفة. وبالطَّبع فقد أفضى بي هذا الطَّور الأوَّليّ إلى معرفة الأنساق الفلسفيَّة الكبرى في الفلسفة الغربيَّة قديماً وحديثاً، بدءاً من أفلاطون وانتهاءً بهيغل. لكنِّي لم ألبث في هذا الطَّور أكثر من عقد واحد، إذ انشغلت بعده بدراسة التَّفاصيل الدَّقيقة في علم اللُّغة الحديث، وهو ما قلب اهتمامي رأساً على عقب، لأنَّ عنايتي صارت تنصرف نحو المشكلات التَّفصيليَّة الدَّقيقة بعد أن كانت تنصرف إلى المشكلات الإجماليَّة العظيمة. وهكذا لم أعد معجباً بالصُّروح الفلسفيَّة العملاقة، بل بمحاولات حلِّ المعضلات الفكريَّة المنهجيَّة، لأنَّها هي التي تفضي إلى استقلال الحقول والمباحث العلميَّة، وعثور كلِّ علمٍ من العلوم على منهجيَّته الخاصّة.

ولا أخفي أنَّني في هذا الطَّور الثاني من نشأتي الفكريَّة قد مرَّنتُ نفسي على تعليق أحكام الإعجاب بالأنساق الفكريَّة، وكذلك الأحكام الأيديولوجيَّة بمختلف طبعاتها، وتعرية الظَّواهر بما فيها من براءة صريحة لمعرفة العناصر التي تكوِّنها، والعناصر التي تعوق نموَّها. وبالطَّبع فإنَّ جزءاً كبيراً من هذا التَّجرُّد يعود إلى أنَّنا كنّا نعيش في عصر أيديولوجيٍّ متضخِّم. وكان لا بدَّ من مقاومته بالدَّعوة إلى الدِّراسة النَّصِّيَّة، التي تريد أن تحصر عنايتها برؤية مكوِّنات العمل الداخليَّة بمعزل عن الانحياز الفكريِّ السابق.

وبالطَّبع فإنَّ الانصراف إلى بحث المناهج لا يمكن أن يتحقَّق ما لم تعنَ بالتَّعريف بهذه المناهج نفسها، والكشف عن حدود كلٍّ منها. ولذلك ركَّزتُ في عدد كبير من التَّرجمات التي أنجزتها على نظريَّة الأدب الحديثة، والتَّعريف بالمناهج النَّقديَّة فيها، واستطلاع إمكان ارتفاع الأدب إلى ركن مكوِّن من أركان نظريَّة المعرفة. وفي هذا الاتِّجاه فقد أنجزت ترجمة أربعة وثلاثين كتاباً يُعنى أغلبها بالتَّعريف بالنَّظريّات الحديثة في الأدب. كما حقَّقت عدداً من الأعمال الفكريَّة والكلاميَّة والأدبيَّة التُّراثيَّة، والسَّرديَّة على الخصوص، من الأدب العربيِّ القديم، بهدف إعادة النَّظر فيها برؤية جديدة.

ويمكن اعتبار العقد الثاني من القرن الجديد نقطة انطلاق لي للتَّفرُّغ إلى كتابة مشروعي الشَّخصيِّ، بدءاً من كتاب "ينابيع اللُّغة الأولى"، الذي صدرت طبعته الأولى عام 2008، ومروراً بكتاب "فاعليَّة الخيال الأدبيّ" (2015)، وانتهاءً بكتاب "مجمَع اللُّقى البلاغيَّة: الاستعارات الكبرى في الفلسفة والأدب". أعتقد أنَّ جميع هذه الأعمال ترمي إلى كتابة مشروعي الأدبيِّ الشَّخصيِّ، بإبراز مواجهتي مع الأدب العربيّ الحديث، محمَّلاً بتراثٍ نقديٍّ غزيرٍ، وأدوات نقديَّة حديثة في الوقت نفسه، ومحاولاً الإخلاص لهذا الماضي من جهة، وللزَّمن الذي أعيش فيه من جهة أخرى.

من هم أبرز الباحثين والمفكِّرين والفلاسفة الذين تأثَّرت بهم؟ وكيف انعكس ذلك على أعمالك؟

الغانمي: في مطلع حياتي الأدبيَّة، كما نوَّهتُ في البداية، كنت مأخوذاً بالأنساق النَّظريَّة والصُّروح الفكريَّة التي يشيِّدها كبار الفلاسفة، بدءاً من أفلاطون حتى هيغل. وعند انكبابي على دراسة الأنساق اللُّغويَّة تبيَّن أنَّ الأنساق الفلسفيَّة ليست سوى طريقةٍ في إقامة الصُّروح على أساس من اللُّغة، على نحو لا يكاد يختلف كثيراً عن الصُّروح الشِّعريَّة والسَّرديَّة التي يشيِّدها الشُّعراء والحكّاؤون. وهذه بالطَّبع هي النَّظريَّة التي صرتُ معنيّاً ببيانها وتوضيحها في أعمالي الأخيرة. وحين صرتُ أتعمَّق في علاقة اللُّغة بالفكر، وأركِّز على بلاغة الأفكار بقدر تركيزي على بلاغة الألفاظ، صرتُ أستوحي مفكِّرين آخرين ممّن عنوا بهذه القضيَّة، أي بالمفكِّرين الذين يحاولون استكشاف القيمة المعرفيَّة للأدب وفحص أسس كونه عمداً من أعمدة نظريَّة المعرفة، وبالتالي إدراج نظريَّة الأدب في صرح مشترك مع نظريَّة المعرفة الفلسفيَّة.

وقد ابتدأت الشَّرارة الأولى لهذا الفهم مع اطِّلاعي على أعمال الفيلسوف الألمانيّ أرنست كاسيرر في منتصف الثَّمانينات، ولا سيَّما كتابه "اللُّغة والأسطورة"، الذي ترجمته لاحقاً وصدر في أبو ظبي. وفي هذا العمل دعا كاسيرر إلى أنَّ الأسطورة واللُّغة والدين تصدر من منبع واحد، هو ما يسمِّيه بالاستعارة الجذريَّة. لكنَّه لم يستطع أن يضع هذا التَّصوُّر في مخطَّط مفهوميٍّ جديد، بل أقامه على أساس من الكانطيَّة الجديدة.

مع الناقد الكنديّ نورثروب فراي، تفتَّحت هذه النَّظريَّة بطريقة لافتة في كتابه "المدوَّنة الكبرى: الكتاب المقدَّس والأدب"، الذي ترجمته وصدر في أبو ظبي أيضاً، وهو قد استعاد فيه رأياً قديماً للمفكِّر الإيطاليّ فيكو حول تقسيمه للفكر الإنسانيّ إلى ثلاث مراحل مرَّت بها البشريَّة، رأى فراي أنَّ هذه المراحل أو الأطوار هي الطَّور الأوَّل في الاستعمال الاستعاريِّ للغة، وهو الطَّور الذي استمرَّ طويلاً في الحضارات البابليَّة والمصريَّة والكنعانيَّة واليونانيَّة حتى عصر هوميروس وهسيود، والطَّور الثاني في الاستعمال الكنائيّ للغة، أي بالاعتماد على المنطق أو الذات أو العقل، وهو الطَّور الذي يبدأ مع تبلور الفلسفة في العالم الإغريقيِّ القديم، وصولاً إلى الطَّور الثالث، وهو الاستعمال الوصفيّ للغة مع نشوء العلم الحديث بدءاً من القرن السابع عشر. وفي كتاب "فاعليَّة الخيال الأدبيّ"، أعطيت لهذه النَّظريَّة أساساً لغويّاً استناداً إلى فكرة المثلَّث الدَّلاليّ الذي قدَّمه ريتشاردز وأوغدن في كتابهما "معنى المعنى".

كنت قد تعلَّمت من ريكور وديريدا، وقبلهما من ابن خلدون، أنَّ العلوم الإنسانيَّة يمكن أن تتفاعل وتتداخل فيما بينها بنوعٍ من الحوار الإيجابيِّ الذي يُغني الجميع. ودفعني هذا إلى البحث عن نموذج تتفاعل فيه هذه العلوم. وهذا ما أشرتُ إليه تحت اسم "المنهج الحواريّ" في مقدّمة كتاب "فاعليَّة الخيال الأدبيّ". وبعدها بفترة اطَّلعت على كتاب المفكِّر الرُّوسيّ ميخائيل باختين "الفنّ والتَّجاوب"، الذي رأى فيه أنَّ العلوم الإنسانيَّة لا توجد في مناطق مركزيَّة منعزلة، بل هي توجد على الحدود والتُّخوم لهذه العلوم جميعاً. ولذلك فهذه العلوم تمتاز بكونها توجد على المناطق الحدوديَّة عند مشارف العلوم المشتركة، التي يؤثِّر أيٌّ منها في العلم الآخر المجاور له. وهكذا فالبحث في أحدها هو بحث في علمٍ آخر بالضَّرورة.

كيف تنظر إلى دور التَّرجمة في نقل المفاهيم الفلسفيَّة الغربيَّة إلى الثَّقافة العربيَّة؟

الغانمي: ينطوي هذا السُّؤال على عدَّة أسئلة في داخله. أوَّلاً هناك الفهم العام للتَّرجمة بوصفها نقلاً من لغة إلى لغة أخرى، وثانياً استيعاب السِّياق الثَّقافيِّ للمفاهيم المختلفة في بيئتها الأولى، ومحاولة تقديم المكافئات الدَّلاليَّة لها في الثَّقافة المنقول إليها، وأخيراً الانتقال من طور التَّعريف بالمفاهيم إلى طور استملاكها وهضمها ثقافيّاً في البيئة المنقولة لها. ومن الواضح أنَّ عمليَّة التَّرجمة لا تقتصر على ترجمة النُّصوص الفلسفيَّة، وأنَّ بعض التَّرجمات ينحصر دورها في التَّعريف بالمفاهيم النَّقديَّة والفكريَّة والأدبيَّة. لكنَّ التَّرجمة بشكل عام تظلُّ محاولة لتقديم فكر الآخر بلغة الذات. وهذه عمليَّة تضحية كبيرة يقوم بها المترجم. وهي ليست عمليَّة نقلٍ سلبيٍّ، كما يتصوَّر كثير من الناس، بل هي عمليَّة إبداعيَّة. غير أنَّها تنتمي إلى صنف الكتابة المتعدِّدة الأصوات. وقد كرَّرت القول مراراً إنَّ المترجم غير مسؤول عن الأفكار التي يترجمها، بل هو مسؤول فقط عن التَّعبير عن هذه الأفكار بلغة مماثلة للغة النَّصّ الأصليِّ في دلالاتها الحرفيَّة والاستعاريَّة. ومن هذه الناحية، فالمترجم مسؤول عن الجانب اللُّغويِّ فقط في العمل الذي يترجمه، أمّا الجانب الفكريّ فهو ينتمي للمؤلِّف الأصليِّ. ونحن نعرف أنَّ الجاحظ كان يتحدَّث عن استحالة ترجمة الشِّعر، ونعرف المثل الإيطاليَّ الذي يقول (أيّها المترجم، أيُّها الخائن). مع ذلك، لا تحول هذه المعرفة بيننا وبين مغامرة الخوض في التَّرجمة. ففي التَّرجمة لا ننقل مفاهيم الآخر وطريقة تفكيره وحسب، بل نحن نفتح آفاق لغتنا لكي تستوعب بعض المفاهيم التي لم نجرِّبْها من قبل. وهذا يعني بالنَّتيجة أنَّ التَّرجمة الإبداعيَّة الناجحة هي إغناء للغة المنقول إليها، بقدر ما هي تعريف بالمحتويات الثَّقافيَّة للغة المنقول منها. ومن هذه الناحية، يتفاوت إبداع المترجمين. يكتفي بعضهم بالسُّطوح الحرفيَّة، ويريد آخرون أن يخترقوها للوصول إلى الدَّلالات العميقة المختبئة في السِّياقات الثَّقافيَّة المختلفة. وينجح المترجم بقدر ما يتخلَّى عن أفكاره الشَّخصيَّة لصالح أفكار المؤلِّف. لكنَّه في الوقت نفسه ينجح بقدر ما يهتمُّ بجعل لغته مكافئة دلاليّاً للغة النَّصّ الأصليِّ. وهناك نصوص مترجمة ربَّما كانت تتفوَّق على أصولها التي تُرجمت عنها، كما هو الحال في ترجمة ابن المقفَّع لحكايات الحيوان، وكما هو الحال في التَّرجمة الفرنسيَّة لليالي العربيَّة التي أنجرها أنطوان غالان.

تبقى العمليَّة الأخرى اللاحقة على التَّرجمة، وهي عمليَّة استملاك النُّصوص. إذ لا ينبغي للمترجم أن ينقل العمل بترجمة حرفيَّة، بحيث تظلّ لغته مغتربة وغير مفهومة، بل ينبغي أن يبرع في نقل نصٍّ ينسى معه القارئ أنَّه نصّ مترجم. وهنا أريد أن أشير إلى مثال فريد في اللُّغة الإنكليزيَّة، وهو أنَّ كتاب "نقد العقل الخالص" قد تُرجم إلى الإنكليزيَّة ثمان مرّات، جرت جميعها على أيدي علماء مختصِّين. والهدف من وراء ذلك هو استملاك فكر الفيلسوف الألمانيِّ كانط والتَّعبير عنه بلغة إنكليزيَّة ينسى معها القارئ أنَّه يقرأ لغة مترجمة. وحين يستطيع فكر آخر الوصول إلى لغة الذات فإنَّه يُستملَكُ في هذه الذات وينصهر في شِعابها.

ما العلاقة بين الفلسفة والشِّعر في تجربتك الشَّخصيَّة؟

الغانمي: هناك تناقض وتكامل في الوقت نفسه بين الشِّعر والفلسفة والفكر النَّقديّ بشكل عام في تجربتي الشَّخصيَّة. وأنا الآن لا أعدُّ نفسي شاعراً بأيِّ شكلٍ من الأشكال، لكنِّي مع ذلك معنيٌّ بالشِّعر حتّى النِّهاية، وأعتقد أنَّه ممارسة لا تختلف في الأعماق عن ممارسة التَّأمُّل النَّظريّ. وليس من شكٍّ في أنَّ الفعاليَّتين تختلفان من حيث التَّعامل مع اللُّغة، فالشِّعر يجنح إلى التَّفكير الاستعاريِّ، والفلسفة تميل إلى التَّفكير الكنائيِّ، بمعنى أنَّ الشِّعر يختار المفردات استناداً إلى وقعها، وعلاقات المماثلة والمشابهة فيما بينها، في حين تختار الفلسفة، والفكر النَّقديّ عموماً، المفردات على أساس المجاورة، وقدرتها على بناء المفاهيم وتحويلها إلى صروح نظريَّة أو فكريَّة أو آيديولوجيَّة. مع ذلك، تتماثل الفعاليَّتان في كونهما تريدان أن تعبِّرا عن الذات وعن تجربة احتكاكها بالعالم على نحوٍ إبداعيٍّ.

والمفارقة أنَّني بدأت حياتي الأدبيَّة شاعراً، وكنت أؤمن بقوَّة بأنَّ الشِّعر يستحقّ أن تُكرَّسَ له حياة كاملة. وعلى هذا الأساس ألممتُ بعلوم كثيرة، وربَّما بلغات متنوِّعة، من أجل تكريس نفسي للتَّجربة الشِّعريَّة. لكنَّنا نعرف أنَّه بدءاً من الثَّمانينات عملت السُّلطة على تسخير الشِّعر ومسخه إلى بوقٍ دعائيٍّ لها. فكان لزاماً على كلِّ شاعر أن يعتكف على ذاته، ويتظاهر بالتَّخلِّي عن الشِّعر، درءاً لكبريائه، أو التَّحوُّل إلى مهرِّج يدعو إلى ترسيخ ثقافة العنف والاستبداد والكراهية والبطش الأيديولوجي. وقد اخترت على المستوى الشَّخصيِّ أن أنحاز لصالح الشِّعر النَّقيِّ بالتَّوقُّف، أو في الأقلِّ بالتَّظاهر بالتَّوقُّف، عن كتابته، وفي نفسي حسرة، وفي لهاتي غصَّة لم ينطفئ لهيبها. لكنِّي سرّاً كنت أعود بين الحين والآخر إلى تسريب انفعالاتي بالشِّعر. وقد أعددتُ مؤخَّراً عملاً ينطوي على أربع مجموعات شعريَّة وسرديَّة تمثِّل "الأعمال الإبداعيَّة" التي كتبتُها، وربَّما أدفعها للنَّشر قريباً. وبالتَّأكيد فإنَّها انتقاء من بين آلاف القصائد المؤلَّفة التي أهملتُها.

وعلينا أن ندرك أنَّ هذين النَّشاطين الآن يواجهانِ معضلات حقيقيَّة. فالشِّعر لم يعد يحظى بالمركزيَّة، أو المنبريَّة، التي كان يحظى بها في أواخر القرن الماضي. وإلى حدٍّ ما فقدَ جزءاً كبيراً من وظيفته الاجتماعيَّة، وصارت تنافسه "ثقافة الصُّورة" في أدوات الاتِّصال الحديثة، التي عمَّمت نوعاً من الشِّفاهيَّة الثانية، الخطيرة على مستقبل الثَّقافة. وكذلك فإنَّ الفلسفة لم تعد تحظى بالمركزيَّة التي حظيتْ بها بعد الحرب العالميَّة الثانية، حين نقلها سارتر ونظراؤه من حلقات التَّفكير الأكاديميَّة المغلقة المقتصرة على النُّخب الثَّقافيَّة إلى الأوساط الثَّقافيَّة المفتوحة في المسارح والمقاهي وندوات التلفزيون وما أشبه. وشيئاً فشيئاً صارت الفلسفة تتحوَّل إلى "رطانة أكاديميَّة" تمارسها النُّخب الثَّقافيَّة، دون أن يكون لها بُعدٌ حياتيٌّ واجتماعيٌّ.

أعتقد أنَّ ما سوف يبقى من هاتين الفعاليَّتين ليس الأشكال المتغيِّرة، بل طموحها في إبراز التَّجربة الإنسانيَّة في الاحتكاك بالعالم. ولن يخمد هذا الطُّموح أبداً، بل سوف يدافع عن نفسه بأشكال جديدة، لكنَّه يبقى محكوماً بالعثور على بعدٍ اجتماعيٍّ أو حياتيٍّ أو توصيليٍّ، يخرجه من كونه مجرَّد طموح فرديٍّ إلى الأفق الاجتماعيّ، الذي يتفاعل فيه مع رغبات الحياة الثَّقافيَّة على اتِّساعها.

هل تعتقد أنَّ الكتابة الإبداعيَّة تفتح آفاقاً لا تستطيع اللُّغة الفلسفيَّة الوصول إليها؟

الغانمي: تختلف الكتابة الإبداعيَّة عن الكتابة النَّقديَّة من حيث الهدف والوظيفة والاتِّجاه. فالكتابة الإبداعيَّة ترمي في الأساس إلى ابتكار عوالمَ جديدة، ربَّما لم يسبق التَّعرُّف عليها، وبالتالي فهي تريد اجتراح عالم مبتكر، يكون بديلاً عن العالم الموجود. أمّا الفكر النَّقديّ فإنَّ المهمَّة الأساسيَّة التي يقوم بها هي وصف العالم الموجود والتَّعبير عن محتوياته بلغة مفهومة يمكن الثِّقة بها. ومن ناحية أخرى، فالكتابة الإبداعيَّة تعتمد على الاستعارة إلى حدٍّ كبير، وهكذا فهي تقيم علاقات بين الأشياء ربَّما لا تتوفَّر في العالم المألوف. ويعتمد الفكر النَّقديّ من جهته على الكناية، أي التَّرتيب المنطقيّ المتوالي بما يخلق عقلانيَّة من نوعٍ ما، ويحقِّق مرجعيَّة قابلة للاستيعاب. على أنَّ هذا لا يعني مطلقاً إخضاع هذين الاهتمامين إلى نوعٍ من المفاضلة بحيث يمكن القول إنَّ الكتابة الإبداعيَّة أهمُّ وأخطر من الكتابة النَّقديَّة. فهذا شيءٌ يشبه القول بأنَّ كرة القدم أفضل من الملاكمة مثلاً. والحال أنَّ لكلٍّ من الرِّياضتين قوانينها الخاصَّة التي تبيح التَّفاضل بين لاعبي اللُّعبة نفسها، دون أن تبيح المفاضلة بين لاعبي اللُّعبتين.

ما دور المثقَّف العربيّ في مواجهة التَّحدِّيات المعاصرة؟

الغانمي: فلنكن صريحين؛ لا توجد ثقافة عربيَّة بالمعنى الجمعيّ. هناك أفراد مثقَّفون يعملون بجهود فرديَّة، وكثيراً ما تتجاهلهم المؤسَّسات والهيئات الحكوميَّة، التي لا تعترف إلا بالجهات الرَّسميَّة التي تحظى بدعم السُّلطة الحاكمة. وحالما تتغيَّر السُّلطات تتغيَّر معها النُّخب الآيديولوجيَّة التي تدعو إليها وتبشِّر بها. وربّما كان بعض الأفراد على وعيٍ فرديٍّ كبير ومميَّز، ولعلَّهم يتفوَّقون على نظرائهم في الغرب، لكنَّ عملهم يظلُّ فرديّاً في الأساس، بل هو لا ينجو في كثيرٍ من الحالات من سخط المؤسَّسة الحاكمة. لكنَّنا نعرف أنَّ الثَّقافة ليست هي وعي الأفراد كلاً على حدة بمعزلٍ عن الآخر، بل هي مؤسَّسة اجتماعيَّة تمارس القسر على ذوات الأفراد. لذلك يعيش الأفراد المثقَّفون في غربة حقيقيَّة وهم يواجهون المؤسَّسات الآيديولوجيَّة السُّلطويَّة، التي تتنكَّر بلبس قناع الثَّقافة، لكي تمرِّر شرعيَّة السُّلطة في حقيقة الأمر. ولا تكمن الثَّقافة الحقيقيَّة في تسويق الآراء التي تُفرض بالعنف، أو بالتَّعوُّد على التَّجهيل، وتبنِّي الأسطورة، بل في اعتناق الأفكار النَّقديَّة طوعاً ومن دون إكراه، حين يتلقّاها الأفراد تلقائيّاً، ويتبنّونها تطوُّعاً، لأنَّهم يدركون فعلاً أنَّهم بهذه الأفكار يستطيعون مواجهة التَّحدِّيات القائمة بالفعل، لا دفاعاً عن السُّلطة، بل دفاعاً عن وجودهم هم بالذات، وليس اعتناقاً لرؤية آيديولوجيَّة زائفة، بل التزاماً بمصلحة فعليَّة مباشرة.

كيف يمكن للفكر الفلسفيِّ أن يسهم في معالجة قضايا المجتمع العربيّ الراهنة؟

الغانمي: أوّلاً من المستحسن أن نتحدَّث عن الفكر النَّقديِّ، بدلاً من الحديث عن الفكر الفلسفيِّ، لأنَّ الفلسفة في كثير من الأحيان كانت تنصرف عن رصد الوقائع إلى صنعها، وتمرير الصُّروح الفلسفيَّة والآيديولوجيَّة بوصفها الوقائع الفكريَّة النِّهائيَّة. وفي المقابل، يحرص الفكر النَّقديُّ ليس فقط على مراقبة الخطى التي تتَّخذها الوقائع، بل أيضاً على رصد خطواته هو نفسه في عمليَّة رصد خطى الآخرين. ولهذا فهو يشمل نفسه بعمليَّة النَّقد في أثناء انشغاله بوصف الوقائع ونقدها.

وغنيٌّ عن البيان أنَّ الوقائع لا تغيِّرها الأفكار، بل تغيِّرها وقائع مثلها، لكنَّ الأفكار يمكن أن تكون استباقاً لبعض الوقائع التي لم تتحقَّق بعد، وبالتالي تكون تبشيراً بواقعٍ لم يوجدْ بعد، ولكنّه يمكن أن يوجد في المستقبل. ولا يخفى أنّ المشكلة الكبرى التي تواجه المجتمعات العربيَّة الآن هي مشكلة الهويَّة، التي أصبحت محوراً للانقسام الطائفيِّ والعرقيِّ واللَّهَجيِّ إلخ.. في هذه المجتمعات. وأنا أعتقد أنَّ مشكلة الهويَّة إشكاليَّة زائفة ومأزومة. إذ ما من أحدٍ يسأل: مَن أنا؟ ما لم يكن قبل ذلك قد تعرَّض إلى أزمة في ذاكرته أو خللٍ في وجوده. وفي العادة يعيش الناس الأسوياء في تفاهمٍ مع عالمهم، يتجاوبون معه، ويحتكُّون به، ويتغيَّرون بحسب ظروفه المتغيِّرة. في العالم العربيِّ، لا تُطرح أيَّة قضيَّة إلا إذا حوكمت قبل ذلك في ضوء إشكاليَّة الهويَّة المأزومة.

لقد اخترتَ أنت كلمة "معالجة". وهذا يعني أنَّنا أمام حالة مَرَضيَّة تحتاج إلى علاج. فعند السُّؤال عن أيَّة مشكلة من أيِّ نوع، يظهر قبل ذلك السُّؤال عن الهويَّة المأزومة. تتساءل عن الحقيقة، أو الأخلاق، أو تريد البحث في أيَّة مشكلة، فتجد قبل ذلك أنَّك يجب أن تتساءل عن الهويَّة. وهذا ما يجعل الذات العربيَّة، بمعنى الذات التي تنتمي للثَّقافة العربيَّة، ذاتاً حائرة تواجه ثلاثة أزمنة، وتعيش في خضمِّها. زمن التُّراث الذي يفرض الاستسلام للماضي والقراءة التُّراثيَّة للتُّراث، وزمن الآخر الغربيِّ، الذي يفرض إشكالاته وهمومه علينا من خلال تبنِّي القراءة الاستشراقيَّة، وزمن القراءة النَّقديَّة الذي يسمح بحرِّيَّة التَّناول الزَّمنيِّ لأيَّة مشكلة، بشرط أن تنتمي الرُّؤية للحاضر وإشكالاته وتقنيّاته الراهنة.

من المؤكَّد أنَّ معالجة إشكاليَّة الهويَّة لا ينبغي أن تبدأ من ماضي الأنا، ولا من حاضر الآخر في مكان آخر، بل من حاضر الأنا الآن وهنا. وهذا يعني أن لا تكون نقطة انطلاقنا استناداً إلى لحظة مستعادة من الماضي، ولا استناداً إلى لحظة مستعارة من حاضر الآخر الغربيّ، بل من مواجهة إشكالاتنا الراهنة الآن وهنا. وبالتالي أن نكون أنفسنا في هذه اللَّحظة وفي هذا المكان بالذات، دون أن نخسر أنفسنا بالعودة إلى الماضي، أو تزييف هويَّة ملفَّقة مستعارة من تصوُّر غربيٍّ مغاير. وحينئذٍ فنحن نحرِّر مفهوم "الهويَّة" نفسه من أزمته الخانقة، حين نتبنّى هذه الهويَّة المفتوحة، القابلة للتَّجدُّد وإعادة النَّظر في ذاتها باستمرار من دون انغلاق أو تزمُّت.

ما هو تعريفك لموضوع قبول الآخر؟ ومن هو الآخر؟ ومن هو اللاآخر؟

الغانمي: في إهداء كتابي "خزانة الحكايات" استشهدت بالشاعر الرُّوسيّ ماياكوفسكي، الذي أهدى بعض أعماله إلى "نفسه المحبوبة". لكنّي على النَّقيض منه أهديت كتابي "إلى نهرٍ من الآخرين الذين تجمَّعوا وتبدَّدوا ليكوِّنوني". فأنا في واقع الأمر لا أبدأ من الذات، بل من الآخر. ويذهب بعض الفلاسفة المعاصرين إلى أنَّ ديكارت حين تخيَّل شيطاناً يخدعُهُ عن ذاته، إنَّما كان يشير إلى "اللُّغة"، التي تقف مثل آلة عملاقة خارجة عنه كآخر يصنع ذاته. ولهذا يذهب بعض المعاصرين إلى أنَّ نظريَّة المعرفة ينبغي أن تبدأ من الآخر، لا من الذات كما هي في العادة، باعتبار أنَّ هذا الآخر هو المكوِّن السِّرِّيّ للذات.

بالطَّبع هناك نقطتانِ للبدء في تناول موضوعة الذات؛ الأوَّل هو نظريَّة المعرفة التَّقليديّة، التي استمرَّ فيها التَّقليد الغربيّ بالانطلاق من الثُّنائيَّة الدِّيكارتيَّة في التَّفكير والمادة، وهي ثنائيَّة حكمت الفكر الغربيَّ الحديث وما زالت تحكمُهُ حتى اليوم. وترتَّب عليها النَّظر إلى الإنسان بطريقة ثنويَّة تعزل الذات عن الموضوع عزلاً مطلقاً. صار الفلاسفة المثاليُّون ينادون بحبس الذات في سجنها المثاليِّ المغلق، وصار الفلاسفة الماديُّون ينادون بالانطلاق من لحظة الوجود الموضوعيّ في العالم الخارجيّ. وفي الحالتين تحضر هذه الثُّنائيَّة التي تقسم الإنسان، كما كان في التَّفكير القديم، إلى جسد وروح لا سبيل إلى التَّوفيق بينهما. والحال أنَّ الإنسان هو مجموع حضور هذين العنصرين وتفاعلهما. ولهذا فالأولى بنا البحث عن نموذجٍ لتخطِّي هذه "الثُّنائيَّة" المفرطة في عزلتها.

في المقابل هناك لحظة البدء الأخرى من الظاهرة الاجتماعيَّة، لا في الفلسفة، بل في علم الاجتماع. والملاحظ أنَّ البدء من اللَّحظة الاجتماعيَّة يعني البدء من حضور الآخر، لأنَّ وجود الذات في المجتمع يعني وجودها مع الآخرين. وبالتالي يعني هذا إدخال الآخر في مخطَّط وعي الذات. ومن الغريب أنَّ نظريَّة المعرفة في العالم العربيِّ الإسلاميِّ قد نوقشت في ضوء هذا المخطَّط مع أبي الحسن العنبريِّ، قاضي البصرة في عصر المهدي. وقد شرحت ذلك في كتابي "معمار الفكر المعتزلي". وهو مخطَّط تابعه ابن خلدون أيضاً.

وإذا عدنا إلى تحليل فكرة "الآخر" فإنَّها تعني ببساطة جميع المخاوف والهواجس التي تحيط بوجود الذات. فالذات، برغم أنَّها تبدأ دائماً من لحظة العزلة الكئيبة التي تنفرد بها، فإنَّها تدرك دائماً أنَّها ليست وحدها في هذا العالم، بل هناك إلى جوارها ما لا يُحصى من الذَّوات والموضوعات التي تغلِّف وجودها، وتتسلَّل خفيةً إلى مفاصلها. لكنَّ الثُّنائيَّة الدِّيكارتيَّة تريد أن تحبسها في سجنٍ انفراديٍّ، لا تخرجها منه. في المقابل تريد النَّظريّات الاجتماعيَّة أن تقلِّص من مركزيَّة الذات، وتفتحها على وجود ما لا يتناهى من الموضوعات.

وبسبب الطَّبيعة العدوانيَّة لفكرة "الآخر"، فإنَّ الذات تحيطه بالشُّكوك دائماً، وتريد أن تستبعده، فتصفه دائماً بأنَّه غريب ومشبوه وغير مقبول. ولا يخفى أنَّ رفض الآخر هذا ينطلق من دوافع ذاتيَّة مركزيَّة، أو نرجسيَّة إذا أردت. ولهذا عمد الفكر الاجتماعيّ الحديث إلى ترويض فكرة الآخر؛ في البداية بقبوله على مضض، ثمَّ في الرِّضى به. فالآخر ليس فقط البعيد، بل هو أحياناً القريب المختلف، كما يحصل في البرلمانات الحديثة، حين يجتمع الخصوم الفكريُّون. وهكذا صار القبول بالآخر مبدأً من مبادئ الديمقراطيَّة، بما يتيح المجال له للحديث عن ذاته، لا باعتباره غريباً، بل باعتباره مختلفاً وحسب.

هل هناك فلاسفة أو أعمال فلسفيَّة معاصرة ترى أهمِّيَّة في ترجمتها إلى العربيَّة؟

الغانمي: لا تتعلَّق المسألة بمتابعة آخر ما صدر. فهذه مسألة سطحيَّة ينشغل بها السَّطحيُّون، الذين تخدعهم المظاهر عن الاهتمام بالقضايا الجوهريَّة. أهمُّ من ذلك بكثير هو أن يتوفَّر بين أيدينا مناهج أدبيَّة نستطيع بها أن نعود إلى الفلاسفة والأعمال القديمة، فتقدِّم لنا عنها قراءة جديدة تعيد النَّظر فيها، وترسم لهم صورة مغايرة للصُّورة المألوفة. وكما يصحُّ هذا على مفكِّري الغرب، فيمكن أيضاً أن يشمل مفكِّري الشَّرق وأدباءه وعلماءه، كما يمكن أن يشمل الفلاسفة والمفكِّرين المعاصرين من الثَّقافات كلِّها. وبهذه الطَّريقة نكون معاصرين لهؤلاء المفكِّرين في أزمنتهم، ولأنفسنا أيضاً، ما دمنا نعيد النَّظر فيهم بأدوات منهجيَّة مستمدَّة من عصرنا نحن.

ما هي نصيحتك للباحثين الشَّباب المهتمِّين بمجال الفلسفة والفكر النَّقديّ؟

الغانمي: لست في موضع يسمح لي بإسداء النَّصائح لأحد. والفكر النَّقديّ بطبيعته يدفع الإنسان إلى مواجهة شخصيَّة مع الظَّواهر بنفسه، فلا يكتفي بالإعجاب بطرق الآخرين في تناولها. ولهذا فإنَّ نصيحتي للشَّباب هو أن لا ينخدعوا بقبول رأي أحد استناداً إلى الإعجاب بالنَّسق الفكريِّ الذي يقدِّمه، أو استناداً إلى الإعجاب بالحماس الآيديولوجيّ الذي يظهره. ما يستحقُّ الإعجاب فعلاً هو جرأة المواجهة على الانشغال بالفكر وفحص خطى الذات في الوقت الذي تفحص فيه خطى الآخرين، ومحاولة الإخلاص لأزمنة النُّصوص ولزمن القراءة في وقت واحد، بما يجعل القراءة متدرِّجةً في تسلسلٍ منهجيٍّ مقنعٍ.