مرّت علينا في التاسع عشر من تموز الماضي من عام 2015م؛ الذكرى العاشرة لرحيل شيخ المعماريين د. محمد مكية عن عمر ناهز المئة عام وواحد. هذا الزمن الابداعي الطويل الذي قدم فيه مكية خلاصة ابداعه وتمسكه بهويته الوطنية وانتمائه الاصيل لمرجعياته الحضارية والانسانية، تجسدت في العديد من المنجزات التي قام بها داخل العراق وخارجه. ومن اهم منجزاته في العراق كان جامع الخلفاء بشارع الجمهورية في العاصمة بغداد، ومبنى كلية التربية/ ابن رشد في منطقة مجمع الكليات بباب المعظم، ومبنى بلدية الحلة بمحافظة بابل، فضلا عن العديد من المنجزات الخاصة للبيوت والمباني المختلفة. كما نفذ العديد من المشاريع المتميزة خارج العراق ومنها جامع الدولة الكبير في الكويت، وجامع ابو بكر الصديق في قطر، وجامع السلطان قابوس في سلطنة عمان، وبوابة مدينة عيسى في البحرين وجامع تكساس في الولايات المتحدة الامريكية والكثير والكثير.

ونستعرض بهذه المناسبة المهمة انجازه لمشروع جامع السلطان قابوس في سلطنة عمان والتي قمنا بزيارته ميدانيا والاطلاع على ابرز تلك الابداعات في العمارة والتصميم الداخلي وبشكل تفصيلي. اذ يعد مسجد السلطان قابوس من أهم المساجد أو العمائر الإسلامية المعاصرة في منطقة الشرق الأوسط لما يحمله من مواصفات عالية في الأداء والوظيفة والجمالية التي اتسمت بها العمارة العربية الإسلامية كنتاج للتواصل الحضاري والإنساني المعاصر للتراث، لاسيما من خلال التكامل ما بين الداخل والخارج. فكل مجتمع إنساني حسب رأي مكية يسعى إلى تكامله واستمراريته وانطلاقه يحتاج إلى أن يستلهم الماضي في الحاضر كما وصفه الباحث والفيلسوف الدكتور حسين الهنداوي في كتابه المهم عن فلسفة مكية في العمارة. وهذا جاء مع دعوة الدكتور محمد مكية المستمرة إلى المعماريين الجدد في ضرورة الإلمام بالتراث المعماري القديم والإسلامي، وضرورة دراسة الفضاء الداخلي والخارجي في تصميم العمارة المعاصرة، والتعامل مع ثلاثة عناصر مهمة هي (الإنسان والمكان والزمان)، فالزمان والإنسان يعني القيم الاجتماعية، والقيم الاعتبارية والخصوصية، أما المكان فهو المسرح الذي تدور فيه الحياة الحاضرة في الزمان، أي الحضور في الذاكرة. وكما يقول مكية "إن التقاليد ليست حنيناً للماضي، ففي العمارة الإسلامية ثمة مفردات وجدتها شخصياً، تحث وترمز وحتى ترفع مكانتي عالياً بسبب قيمة جوهرها التجريدي، أنك لا يمكنك أن تكون حداثياً جيداً من دون أن تثبت خطاك في مسار التراث الطويل"، بيد أن التقاليد بل وحتى مفهوم التراث الذي يقصده محمد مكية وبحسب تحليل المعماري الدكتور خالد السلطاني، جعل من تأويلاته الشخصية له عنواناً لمنجزه التصميمي، هو ذاك الشعور الذي يدركه الجميع ويحسه الجميع، وهو من ثم ينتمي إلى المجتمع الذي يصمم له. لقد أكد مكية في عمارته الإسلامية تحديداً على أهمية استلهام المبادئ الأساسية في العمران، لاسيما وهو يؤكد لزوم تحديد ماهيتها بدقة وتأكيد أبعادها الإنسانية وعلاقتها بالمفاهيم العديدة المرتبطة كالحداثة والمعاصرة والتقليد وغيرها. وتعد تجربته الأولى في عمارة المساجد المعاصرة في مسجد الخلفاء في بغداد بداية الستينيات من القرن الماضي. الذي يعد حدثاً تصميمياً مهماً عكس ما كان يتوق إليه المعمار سابقاً من ولع كبير وعميق بالتفاصيل، ومن انتباهه إلى ما يمكن أن تحتويه تلك التفاصيل من أسرار الألفة المكانية، المنشطة بإنتاج ما يشبه (الإيقونة) المختزلة في الذاكرة الجمعية وتصوراتها عن العمارة والعمران.

مسجد الخلفاء في بغداد

ومقابل ذلك يرفض مكية موقف التنكر للتراث تنكراً أعمى ومغلقاً بشكل نخسر فيه معطياته العبقرية وجوانبه الوظيفية والروحية والاجتماعية والجماعية، التي لا تزال تشكل مكوناً أساسياً في شخصيتنا وهويتنا، وذلك تحت هذه الذريعة أو تلك وعلاوة على رفضه لهذين الموقفين نراه يرفض موقفاً ثالثاً انتقائياً هو ذلك الذي يتعامل مع التراث بموجب البرغماتية الإيديولوجية والقائم على الدعوة إلى الأخذ من التراث بما يلاءم حاجاتنا، والتفاعل مع الموروث تفاعلاً حراً وإيجابياً وخلاقاً بوصفه نتاج من تاريخنا الطويل. من خلال تلك الأفكار التي اعتمدها محمد مكية في معظم نتاجه الإبداعي حيث استطاع أن يجعل من التراث العربي الإسلامي متواصلاً عبر الحداثة وفكرها مع التأكيد على الأصالة والمعاصرة.

الوصف العام لمسجد السلطان قابوس:

بني المسجد على ارض تحتل مساحة 416 ألف متر مربع، في مدينة مسقط عاصمة سلطنة عمان، ويمتد هذا البناء لتغطية مساحة منطقة من 40 ألف متر مربع، وهو مجمع صرحي متعدد الوظائف، ويمكن أن يكون هذا المشروع الأكثر نجاحاً للدكتور محمد مكية لقيمته ورمزيته وموقعه ومساحته، وبذخ ملكاته من خلال تداول نفيس المواد والتجهيزات، مثل الثريات والسجاد وأعمال الزخرفة والخزف الكربلائي كما يشير المعماري الدكتور علي ثويني في كتابه (عن سيرة مكية). وقد بدأ المشروع منذ عام 1992م وانتهى بافتتاحه في الرابع من أيار عام 2001م.

مسجد السلطان قابوس

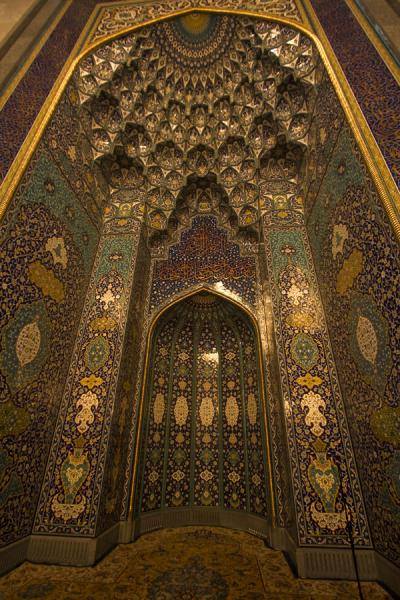

الفضاء الداخلي:

تميز الفضاء الداخلي أو العمارة الداخلية الهائلة للمسجد بالفخامة والسمو، فضلاً عن التعدد الواسع في استعمال واستثمار العناصر الزخرفية والتزيينية من مختلف التراث العربي والإسلامي العالمي، فعندما تتجول في الممرات الداخلية للمسجد وكأنك تنتقل إلى الأقواس أو العقود العباسية في المدرسة المستنصرية والقصر العباسي التي تتميز بشكلها الخاص ونمطها المعروف لتحقق نوعاً من التكامل الجمالي والوظيفي مع الأقواس أو العقود الخارجية.

الأقواس الداخلية والممرات

وتشير المصادر التاريخية إلى أن تلك العقود في أصلها فارسية إذ ظهر أول انموذج لها في باب بغداد بمدينة الرقة والذي ينسب إلى عهد الخليفة المنصور في القرن الثاني للهجرة (الثامن للميلاد).

كما استخدم الدكتور محمد مكية العقود أو الأقواس بطراز أموي واضح ودمشقي متميز وهو جزء من التراث السوري في التبادل ما بين الألوان كالتنظيم على وفق النظام التبادلي، تنزل منها ثريات فخمة، وترتكز تلك العقود أو الأقواس على أعمدة أخذت تتنوع في قيمها اللونية. كما وضعت ألواح خشبية بلونها الصريح في معظم سقوف الممرات العليا والتي ترتبط بعمق التراث الخليجي بشكل عام، يتلاءم مع البيئة الصحراوية التي تمتاز بها منطقة شبه الجزيرة العربية. وقد زينت تلك السقوف بالزخارف الملونة على جوانبها، ونقشت فيها نقوش زخرفية بسيطة أخذت شكلها ولونها من لون الخشب الجميل، فضلاً عن التكامل مع الأبواب الخشبية الضخمة المزخرفة. وهنا يكون تأويل مكية لاستخدامه التنوعات المختلفة لرموز التراث، والتي تكمن في أن التراث الإسلامي يسعى إلى الجمع بين المحلية والتقليدية وبين العقل والعلم والتجديد، وبين الخصوصية المحلية والشمولية العالمية. وهذا ما دعا مكية إلى التنوع في استخدام مفردات التراث العربي الإسلامي من اجل تحقيق عملية التواصل الحقيقي للخطاب البصري بشكل عام من خلال التكامل ما بين الداخل والخارج.

ومن الجدير بالذكر أن بعض عناصر التصاميم الإسلامية اكتسبت مقاييس رمزية روحانية فالبوابات في المدينة العربية حملت برمزية فتحات الجسد، وتوافقت مع المعنى التعبيري لبوابات السماء، من جانب آخر فان بعض العناصر التي جرى استخدامها في العصور السابقة والتي كانت تحمل قيماً وظيفية بحتة تمت محاكاتها رمزياً في أزمان لاحقة. لقد جعلت تلك الحركية والتنوع في استعمال مفردات التراث العربي الإسلامي نوعاً من التداولية في المعنى والشكل والرمز والإيقونة في التصميم بشكل عام بوصفه نصاً أو خطاباً بصرياً. فالتداول يكشف عن المظاهر المتنوعة للشيء، ولأنماط وجوده وتجلياته، ولهذا السبب إذا كان تغير موقع الشيء من نسق إلى آخر يؤدي حتماً إلى تغيير في دلالته، فهذا معناه أن الدلالة ليست معطى جاهزاً بل هي صيرورة، ولا تحضر في الذهن بوصفها كلاً بل بوصفها مستويات.

تميزت الزخارف بتنوعها في الفناء الداخلي للمسجد من حيث التكوينات البسيطة من جهة والكثيفة من جهة أخرى، وقد استخدمت بعض تلك الزخارف العراقية العباسية التي استعملت أيضاً في المساجد الخاصة بالأضرحة والمراقد المقدسة، والتي يطلق عليها أحياناً في التراث العراقي المحلي بالكربلائي. بينما نقشت زخارف أخرى على الآجر وأخذت منظراً جميلاً ورائعاً.

كما استخدم مكية الزخارف الهندسية وتنوعها مع بعض العناصر الزخرفية النباتية في تصميم الأبواب.

أما المحراب فقد اتسم بكبر مساحته وعظيم مكانته مع وجود مقرنصات في أعلى المحراب التي تعيد إلى الذاكرة المقرنصات العباسية في القصر العباسي ببغداد، فقد استلهم مكية هذه الوحدات الزخرفية الإسلامية المهمة في تأكيد عناصر العمارة الإسلامية العريقة. وتستخدم المقرنصات في صفوف مدروسة التوزيع والتركيب حتى لتبدو كل مجموعة وكأنها بيوت النحل.

المحراب