منذ البدء، نوجِّه انتباه القارئ الى أن الفكر النقدي المعاصر يمرّ بـ "لحظة أبستيمية" جديدة، لأن النقد الأدبي لم يعد نقداً أدبيا ً خالصاً ، بعد أن تعرّض الى تغيير جذري في الماهية والوظيفة والمفهوم، فكيف إذاُ بـ "نقد النقد" الذي يتصل بـ " النقد الأدبي" من حيث ينفصل عنه، وهو في طور التشكل، ولم يتبلور بمنهج بعد، ولم يستقر عند مفهوم محدّد، حتى تودوروف في كتابه "نقد النقد – رواية تعلم" لم يخرج عن إطار التنظير الى الممارسة أو التطبيق، ولم يقدّم له تعريفا ًمحدّداً، وتلك واحدة من إشكالياته المصطلحية والمفهومية. لهذا نفى محمد الدغمومي عن "نقد النقد" نقديته، لأنه لا يمت بصلة لممارسة النقد الأدبي، وبذا لا يخرج عن إطار إعادة تنظيم المادة النقدية، بعيدا ًعن أي ادعاء بممارسة النقد الأدبي(1).وإن كان "نقد النقد" يستدعي الى الذهن مصطلح " الانتقاد" الذي ظهر في القرن التاسع عشر؛ الدال على النقد والتقويم قبل ظهور كتاب" في الشعر الجاهلي" لطه حسين كبداية أولى، فقد ظهرت في هذه المرحلة محاولات لم تتشكّل على وفق "نقد النقد" اصطلاحا ً ودلالة، وانما انبنت على طرائق منهجية قائمة بذاتها النقدية ولذاتها الوظائفية.ولا يمكن أن نستبعد تأثر هذه المحاولات بالنقد العربي القديم، وأعني بها: "طبقات الشعراء" لابن سلام الجمحي، و"الموازنة بين أبي تمام والبحتري" للآمدي، و"الوساطة بين المتنبي وخصومه" للجرجاني، وبذا لم يتبلور "نقد النقد" في هذه المحاولات بأسس نقدية واضحة، وإنما مهّدت لآليات اشتغال نقدية أخرى، منها:" النقد المنهجي عند العرب" و"النقد والنقاد المعاصرون" لـ محمد مندور، و" تاريخ النقد الأدبي عند العرب" لـ إحسان عباس من ناحية ، ومهّدت لخطابات نقدية حديثة منها، "الخطاب النقدي عند طه حسين" لـ أحمد أبو حسن، و" تحليل الخطاب الأدبي على ضوء المناهج الحديثة - دراسة في نقد النقد" لـ محمد عزام. وعلى الرغم من أن عباس محمود العقاد أوّل مَن استخدم مصطلح " نقد النقد"، وشرح دلالته النقدية، إلا ّ أن تطبيقه لم يرق الى مستوى الضبط المعرفي للمصطلح النقدي. ولكن ما ينبغي الانتباه إليه في هذا السياق: إن "نقد النقد" لا يستند الى نظرية قائمة على قوانين عمل خاصة به، ولا وجود لإطار نظري له حتى الآن، أي ليس ثمة أصول نظرية لتأصيل مفهومه النقدي، ولكل ذلك؛ فما تعليل عدم وجود نظرية له في النقد العربي؟ ينبغي الإقرار بأن "نقد النقد" حقل بلا أصول نقدية له في التراث العربي أو بلا جذور عربية أصلا ً.وإن كانت ثمة إرهاصات أولية لهذه الأصول، فقد جاءت متأخرة، لأنها نتاج توجّه "توفيقي/ تلفيقي" بين النظرية والممارسة. إذن نحن إزاء "نقد دوغمائي" لا منهج له، ولا نظرية، ولا أدوات إجرائية خاصة به، وخاصة بعد أن أخذ النقد الأدبي يتزحزح بـ "نقد النقد" أولا ً، ويتحوّل من نقد مضاعف الى موضوع للمساءلة النقدية له ثانيا ً، وبذا ندرك أن "نقد النقد" لم يستند الى ضوابط منهجية، ولا تعريف واضح له ولا مفهوم محدّد، لأنه مجرّد إطار نظري بلا نظرية نقدية، ولا قوانين عمل له.لقد ظهر مصطلح "نقد النقد" خلال الستينيات من القرن العشرين من دون ممهدات نظرية أو اليات تاريخية يستمد منها أسسه ومنطلقاته النقدية، وبديهي ان يكون "نقد النقد" من حيث الفكر والتشكل مصطلحا فضفاضا أو مفهوما عائما لا سند له، حتى بعد ظهور كتاب (نقد النقد – رواية تعلم) لـ تودوروف. ثم دخل مصطلح "نقد النقد" مرحلة جديدة من الاضطراب المفاهيمي والتعدّد الاصطلاحي: (نقد النقد/ الميتا نقد/ قراءة القراءة/ النقد الشارح)، وهي انعكاس لفوضى مصطلحية، فإن كان "نقد النقد" مصطلحا ً سياقيا ً من أصل إغريقي، فإن عبد الملك مرتاض استخدم مصطلح "قراءة القراءة"، وهو مصطلح نسقي، وقد تنبّه الناقد باقر جاسم محمد الى أن مصطلح "نقد النقد" لم يعد صالحا ً لوصف المرحلة الجديدة، لأسباب منها: 1 - لا يعبر المصطلح في صورته هذه عن مغايرة جوهرية فيما تعنيه بنقد النقد، تلك المرحلة التي لم يكن نقد النقد قد حقّق لنفسه منزلة الحقل العلمي المستقل. 2 - لا يعبر المصطلح في صورته هذه عن مغايرة جوهرية فيما نعنيه بنقد النقد الأدبي بقدر ما يجعل منه مجرّد تعقيب وربما تعقيب قادح على النقد الأدبي. 3 - انه لا يحقق مبدأ الاقتصاد في التعبير الاصطلاحي، فالمصطلح المكون من كلمة واحدة أفضل من المصطلح المكوّن من كلمتين"(2). كما ذهب الناقد باقر جاسم الى أن الجهود التي كانت تسعى لتجديد العلاقة بين نقد النقد والنقد الأدبي جهود عرضية في جوهرها وعشوائية في أهدافها، فعجزت عن صوغ مفهوم شامل لطبيعة نقد النقد ومصطلحاته وتقسيماته وغاياته"(3). وقد استخدم الناقد باقر "الميتا نقد"، لاعتقاده بأنه أوضح من "نقد النقد" ، وكأنه "يعبر عن مستوى من الانشغال المنهجي والمعرفي مختلف عن النقد الأدبي" أو "يعطي مسألة البعد المفهومي لنقد النقد قالباً اصطلاحياً أوضح وأدق"، وكأنه "سيساعد في فك التداخل والاشتباك بين النقد الأدبي والحقل العلمي الجديد" ، غير ان الحقيقة الأكيدة أنه أشكل هذا المصطلح بإشكالية مركبة، فـ"الميتا نقد" مصطلح نصفه لا تيني ونصفه الآخر عربي، كما انه يُعنى بـ "ما وراء النقد"، ولا يدل على "نقد النقد"، وسواء أكان "نقد النقد" لا يليق بالذوق العام أو الاستدلال عليه، فإن كليهما ملتبسان من حيث المصطلح والدلالة، وهذا ما ينطبق أيضا ًعلى مصطلح "قراءة القراءة"، الذي تبناه عبد الملك مرتاض. وان كان جابر عصفور قد تبنى مصطلح "النقد الشارح"، فإن هذا المصطلح لا ينطبق على "نقد النقد"، إن لم نقل أضعف ما يكون من حيث الدلالة الاصطلاحية عليه. إن "نقد النقد" لا يخرج عن إطار "مساءلة النقد لذاته"، وكأنه قائم بذاته ولذاته النقدية، كما يفتقد الضبط الاصطلاحي والدلالي، كما يفتقد الضبط النقدي والمعرفي، ونعني به: نوع المنهج المتّبع، وآلية اشتغاله النقدية. ونرى أن "نقد النقد" آلية وصفية من دون منهج متبع، لأنه عائم من دون قاعدة منطقية، وخاصة انه لم يتجوهر بـ "نظرية نقدية" بصيغة مستوعبة له ومتقدمة عليه. وبديهي أن يبقى "نقد النقد – محل جدال لحقول مرجعية ارتبطت به وبموضوعه"(4)، ويبقى أيضا ًبنية اصطلاحية حرّة لا مرجعية لها، وأداة إجرائية غير دقيقة من حيث النقد والإجراء، لهذا لم يخرج عن إطار الوصف في التحليل النقدي، لأنه مصطلح غير مأصول بجذر منهجي نقدي. لهذا لم تتضح أي رؤية واضحة لـ " نقد النقد" حتى الآن، وبذا ليس له مفهوم محدّد بالمعنى الدقيق، بسبب التداخل بين النقد والنقد القائم عليه. ولكل ذلك، لا بد من تأصيل مصطلح "نقد النقد" قبل التداول النقدي، لأنه مجرّد طريقة من طرائق النقد اللامركزية بدلالة انه يتحرّك في حقل من حقول الاجتهاد الذاتي والانطباعي في التنظير النقدي بالأساس. وإن كان تودوروف قد كتب "نقد النقد" فإن هذا الكتاب ليس دليل عمل لنظرية نقدية مكتفية بذاتها، وانما هي "رواية تعلّم" ينقصها التطبيق والممارسة. وبما أن النقد (واصف) ونقد النقد (موصوف)، فإن نقض نقد النقد يأخذ معنى التمييز، لأن النقض في النقد "لا مجال له إلا ّ إذا انصرف المعنى الى بعض الأسس العقلانية التي تقبل هذه الأحكام، والتي قد تتعلق بمذاهب فكرية معينة، قد توحي بها الأعمال الأدبية أو الفنية، وقد يراها ناقد ولا يراها ناقد غيره فيها، بل وقد تتعلق بطبيعة التعبير اللغوي نفسه واستحالة تحديد أية دلالات"(5).

ونعد هذا التمييز بين النقد والنقض تحدياً للدارس النقدي؛ فهل يرفض الناقد "نقدا ًعلميا ً موضوعيا ً" من خلال "نقد النقد"؟ وبعبارة أخرى؛ كيف يمكن للناقد أن ينتقد عملاً لا يتفق مع ذائقته الخاصة، بحيث ينصفه، ويبيّن مناقبه مادام لا يعرف فيه إلاّ مثالب تقتضي النقض؟ ونرى في مهاد آخر؛ أن تودوروف قد طرح " نقد النقد" على وفق مفهومً عائم ًبخاصية عمومية أو خصيصة تعليمية غير مكتفية بذاتها النقدية. ولعدم وجود قوانين عمل محدّدة لتصنيف "نقد النقد"، فانه يصعب تجنيسه، لهذا أخذ " نقد النقد" ينشطر الى "ميتا نقد و" قراءة القراءة " و"النقد الشارح" من حيث "سيرورة التشكّل ومنهجية التحقّق"(6).لقد تبنى جابر عصفور "النقد الشارح" بوصفه موازياً لـ"نقد النقد" كلغة شارحة في الحقل اللساني بأفق تأويلي عن طريق أدوات الفحص والمراجعة والتفسير، ولكن "هذه الكتابات في مجال نقد النقد على كثرتها وتنوّعها قد بقيت تدور حتى الآن في فلك النقد الأدبي والرد على مزاعمه النظرية والتطبيقية، ولم تنهض بما يجعل منها نظرية مستقلة في نقد النقد"(7).قد تنبّه نبيل سليمان الى "ضعف نقد النقد" في مقابل "تضخم نقدي"(8)، حتى باقر جاسم محمد، كان محكوماً بسببية التأرجح بين مصطلحين "نقد النقد أم الميتا نقد"، ولما اختار "الميتا نقد"، فانه اختار المصطلح المحمول بطاقة الخطأ المركب. لهذا لم يتمأسس "نقد النقد" بوظيفة محدّدة، وآلية اشتغال واضحة حتى الآن، وبذا ما يزال "نقد النقد" محكوماً بتبعية النقد الأدبي، وغير مستقل عنه. ويمكن القول أن "نقد النقد" لم يبلغ درجة معينة من الاستقلال النسبي عن النقد الأدبي "إن لم نقل غير مؤسس على مشروع خاص به، ولم يتمأسس بقوانين عمل لنظرية نقدية لتمييزه عن النظرية النقدية في الأدب العربي، لهذا فإن مفهوم "نقد النقد" الى يومنا هذا ما زال مفهوماً يُشيّد ويُبنى"(9)، وبمعنى آخر؛ إن "نقد النقد لم يتأصل بعد"(10)، ولم تستقر بنيته الاصطلاحية عند حدود قارّة، لأنه "مثل الهرمينوطيقية تماماً، يوسّع من أفق القراءة، ويسمح بتعدّد الاتجاهات والتأويلات على وفق اختيارات القارئ"(11)، وقد شكّك الناقد باقر جاسم محمد أكثر؛ في أن نقد النقد "لم يرق الى منزلة الحقل العلمي المستقل"، لأنه "لا يحقق مبدأ الاقتصاد في استخدام المصطلح"، لذلك اقترح مصطلحاً بديلاً عنه سماه "الميتا نقد"(12). وقد اعترض عبد الملك مرتاض على مصطلح "الميتا"، فإن كانت تعني "التعاقب، والتغيّر، والمشاركة"، فـ " أنها تعني في الفلسفة والعلوم الإنسانية غير ما تعنيه في العلوم الطبيعية، وهي تعني في مصطلحات تلك العلوم معنى "وراء" أو "ما بعد" أو "ما يجاوز" أو "ما يشمل" بالقياس الى شيء من الأشياء أو علم من العلوم"(13)، غير أن ما وراء وما بعد: ملتبسة في الاستعمال الاصطلاحي، وهنا تتعمق الملابسة النقدية وتتوسّع الإشكالية النقدية أكثر. ولكن هل "نقد النقد" مصطلح مضطرب وغير مستقر أصلا نتيجة الترجمة العشوائية والاستخدام الخاطئ أم أن إشكالية المصطلح تعود لاختلاف ثقافة الناقد الأدبي المحكوم بتبعيته الثقافية والمذهبية الأدبية؟ وإلاّ بماذا نفسِّر هذه التبعية الاصطلاحية التي تؤدي الى اضطراب اصطلاحي بصيغ متعدّدة من الامتصاص والاجترار. ومن اضطراب المفهوم الى التباس المدلول: كيف عجزت حركية النقد عن تأصيل مفهوم نقد النقد وضبط المنظور المعرفي له؟ إن نقد النقد لم يخضع الى ضوابط منهجية خاصة به، وبذا لا يمكن تعريفه، لأنه من دون بنية مفهومية دالة على بنية اصطلاحية. يقول محمد الدغمومي في (نقد النقد): "وإذا لمّا تتبعنا حركة هذا المصطلح – المفهوم في السياق العربي، وجدناه لم يخرج بعد من دائرة الالتباس المضاعف الآلي من اجتماع كلمتين هما في الأصل كلمة واحدة ينضاف التباسها الأصلي الى التباس آخر: نعم من إضافة غامض الى نفسه: نقد النقد"(14). إذن، هل كان باقر جاسم محمد مدركاً في ترجمة مصطلح "نقد النقد" الى "ميتا نقد"؟ وإلا فما تعليل حيرته النقدية المتمثلة بـ"أم" الاختيارية، المثيرة للحيرة والقلق الاصطلاحي بين "نقد النقد" و"الميتا نقد"؟ كما ترجم عبد السلام المسدي الميتا نقد الى "نص النص النقدي"، وقد أدخلت هذه الاجتهادات النقدية في الاستخدام والترجمة "نقد النقد" في إشكالية اصطلاحية من حيث الرؤية والمفهوم والمنهج لترتقي الى مستوى الإستشكالية الاصطلاحية والمفهومية. إن النظر الى "نقد النقد" كمنهج؛ يعني أن هذا النوع يفترض الاستناد الى نظرية نقدية، وقبل ذلك: أكان نقد النقد ينطوي على منهج ونظرية وأدوات إجرائية خاصة به أم نحن إزاء "نقد دوغمائي" بالمعنى الاصطلاحي لتودوروف؟ اننا نرى في مهاد صريح؛ أن "نقد النقد" أقرب الى حقل الفكر النقدي من حقل النقد الأدبي، فقد تنبّه إدوارد سعيد في كتابه (العلم والنص والناقد) الى أن "من تأملات في اليسار النقدي الأدبي الأمريكي، أمثلة اخرى على هذا المستوى الذي يغدو فيه التنظير النقدي موضوعاً للنقد الشارح والذي يراجع فيه النقد الشارح ما سبق أن أنجز بحثاً عن دلالة تأويلية من ناحية، وسعياً ما وراء أفق نقدي أكثر وعدا ً في طموحاته المنهجية من ناحية ثانية"(15).

إذن، هل نحن إزاء نقد مضاعف فعلاً يسمو فيه "نقد النقد" ليشمل ما هو أعمق وأوسع في علاقاته الظاهرة والخفيّة مع النقد الأدبي؟

ذلك ما ينبغي التفكير النقدي به من جديد.

الهوامش

- محمد الدغمومي، نقد النقد وتنظير النقد الأدبي، منشورات كلية الآداب، الرباط، سلسة رسائل وأطروحات رقم 144، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، ط 1، 1999، ص

- باقر جاسم محمد، نقد النقد ام الميتا نقد - محاولة في تأصيل المفهوم، مجلة عالم الفكر، ع 3، م 37، يناير– مارس 2009، ص12

- المصدر السابق ص 109-110

- عبد العاطي الزياتي، نقد النقد وأبعاد التنظير النقدي، مجلة علامات في النقد، م 14، ج 56، 2005، ص 126

- محمد عناني، التمييز والنقد والنقض، بوّابة الأهرام، ع (46359)، السنة 38، بتاريخ 9 نوفمبر 2012

- عبد الرحمن تمارة، نقد النقد بين التصور المنهجي والإنجاز النصي، كنوز المعرفة، الأردن، ط 1، 2017، ص 14

- باقر جاسم محمد، مصدر سابق، ص 108

- نقلاً عن: نجوى الرياحي القسنطيني، الوعي بمصطلح نقد النقد وعوامل ظهوره، مجلة عالم الفكر، الكويت، مج 38، ع 1، يوليو– سبتمبر، 2009، ص 35

- محمد غمومي، مصدر سابق، ص13

- جابر عصفور، نظريات معاصرة، الهيئة المصرية للكتاب، القاهرة، 1998، ص 296

- نجوى الرياحي القسنطيني، مصدر سابق، ص 296.

- باقر جاسم محمد، مصدر سابق، ص 121`

- عبد الملك مرتاض، في نظرية النقد - متابعة لأهم المدارس النقدية المعاصرة ورصد لتصوراتها، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، بوزريعة، الجزائر، 2019، ص 221

- محمد الدغمومي، مصدر سابق، ص 10 -11

- جابر عصفور، مرجع سابق، ص 296

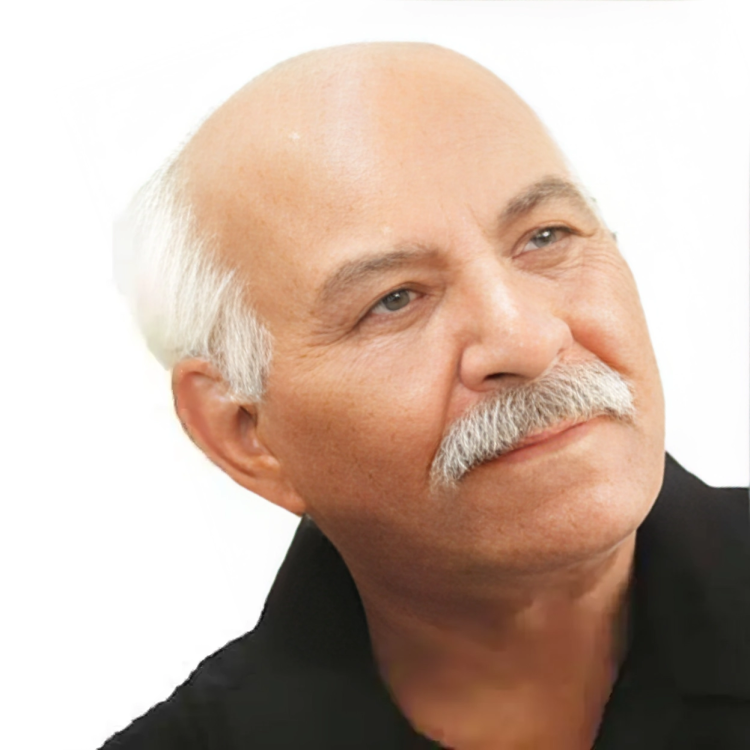

* قاص وناقد وباحث عراقي/ رئيس تحرير مجلة (الأديب الثقافية)